محمد الفاتح - ويكيبيديا

| |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (بالتركية العثمانية: فاتح سُلطان محمد) | |||||||

| الحكم | |||||||

| مدة الحكم | 848 - 849هـ\1444 - 1446م | ||||||

| مدة الحكم 2 | 855 - 886هـ\1451 - 1481م | ||||||

| عهد | قيام الدولة العثمانية | ||||||

| اللقب | أبو المعالي، صاحب البشارة، الفاتح، الملك المُجاهد | ||||||

| التتويج | 855هـ\1451م | ||||||

| العائلة الحاكمة | آل عثمان | ||||||

| السلالة الملكية | العثمانية | ||||||

| نوع الخلافة | وراثية ظاهرة | ||||||

| ولي العهد | بايزيد الثاني | ||||||

| مراد الثاني | |||||||

| |||||||

| معلومات شخصية | |||||||

| الاسم الكامل | محمد بن مراد بن محمد العُثماني | ||||||

| الميلاد | 833هـ\1429م أدرنة، الروملِّي، | ||||||

| الوفاة | 886هـ\1481م تكفور چايري، الأناضول، | ||||||

| مكان الدفن | مسجد الفاتح، إستنبول، | ||||||

| الديانة | مُسلم سُني | ||||||

| الزوجة | انظر | ||||||

| الأولاد | انظر | ||||||

| الأب | مراد الثاني | ||||||

| الأم | خديجة هُما خاتون | ||||||

| الحياة العملية | |||||||

| المهنة | سُلطان العثمانيين وقائد الجهاد في أوروپَّا | ||||||

| اللغة الأم | العثمانية | ||||||

| اللغات | العثمانية، والعربية، والفارسية، والعبرانية، والرومية، واللاتينية، والصربية | ||||||

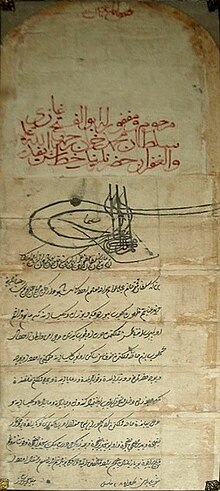

| الطغراء | |||||||

| مُعرِّف موقع الحوار المتمدن | 13631 | ||||||

| تعديل مصدري - تعديل | |||||||

صاحب البِشارة الملكُ المُجاهد والسُلطان الغازي أبي الفتح والمعالي محمد خان بن مراد بن محمد العُثماني (بالتُركيَّة العثمانية: صاحب بِشارۀ الملكُ المُجاهد غازى سُلطان محمد خان ثانى بن مراد بن محمد عُثمانى؛ وبالتُركيَّة المُعاصرة: Sultan II. Mehmed Han ben Gazi Murad)، ويُعرف اختصارًا باسم محمد الثاني، وبِلقبه الأشهر محمد الفاتح (بالتُركيَّة العثمانية: محمد ثانى أو محمد فاتح أو فاتح سُلطان محمد ؛ وبالتُركيَّة المُعاصرة: II. Mehmed أو Fatih Sultan Mehmed)؛ هو سابع سلاطين آل عُثمان وخامس من تلقَّب بِلقب سُلطانٍ بينهم بعد والده مراد وجدُّه محمد الأوَّل وجدَّاه بايزيد ومُراد، وثاني من لُقِّب بِالـ«ثاني» من سلاطين آل عُثمان، وأوَّل من حمل لقب «قيصر الروم» من الحُكَّام المُسلمين عُمومًا والسلاطين العثمانيين خُصوصًا.[la 1] يُلقَّب بِـ«صاحب البِشارة» اعتقادًا من جُمهُور المُسلمين أنَّ نُبُوءة الرسول محمد القائلة بفتح القسطنطينية قد تحققت على يديه، كما لُقِّب في أوروپَّا بِـ«التُركي الكبير» (باللاتينية: Grand Turco) و«إمبراطور التُرك» (باللاتينية: Turcarum Imperator) نظرًا لِأهمية وعظمة إنجازاته وانتصاراته العسكريَّة التي حققها على حساب القوى المسيحيَّة، علمًا بِأنَّ المقصود بِـ«التُركي» هُنا هو «المُسلم» عُمومًا، وليس التُركي عرقيًّا، لأنَّ التسميتان كانتا تعنيان شيئًا واحدًا في المفهوم الأوروپي آنذاك.أ[›]

جلس محمد الثاني على عرش الدولة العثمانية مرَّتين: الأولى بُعيد وفاة شقيقه الأكبر علاء الدين واعتزال والده مراد الحياة السياسيَّة بعد تلقيه هزيمة نكراء على يد تحالُفٍ صليبيٍّ، فانقطع لِلعبادة في تكيَّة مغنيسية وترك شُؤون الحُكم لِولده،[1] وفي تلك الفترة كان السُلطان الجديد ما يزال قاصرًا، فلم يتمكَّن من الإمساك بِمقاليد الحُكم إمساكًا متينًا، لا سيَّما وأنَّ الدوائر الحاكمة في أوروپَّا استغلَّت حداثة سن السُلطان ففسخت الهدنة التي أبرمتها مع والده، وجهَّزوا جُيُوشًا لِمُحاربة الدولة العثمانية، فأُجبر السُلطان مراد على الخُرُوج من عُزلته والعودة إلى السلطنة لِإنقاذها من الأخطار المُحدقة بها، فقاد جيشًا جرَّارًا والتقى بِالعساكر الصليبيَّة عند مدينة وارنة (ڤارنا) البُلغاريَّة وانتصر عليها انتصارًا كبيرًا، ثُمَّ عاد إلى عُزلته لكنَّهُ لم يلبث بها طويلًا هذه المرَّة أيضًا، لأنَّ عساكر الإنكشارية ازدروا بِالسُلطان محمد الفتى، وعاثوا فسادًا في العاصمة أدرنة، فعاد السُلطان مراد إلى الحُكم وأشغل جُنُوده بِالحرب في أوروپَّا، وبِالأخص في الأرناؤوط،[1] لِإخماد فتنة إسكندر بك الذي شقَّ عصا الطاعة وثار على الدولة العثمانية، لكنَّ المنيَّة وافت السُلطان قبل أن يُتم مشروعه بِالقضاء على الثائر المذكور، فاعتلى ابنه محمد العرش لِلمرَّة الأُخرى، التي قُدِّر لها أن تكون مرحلةً ذهبيَّة في التاريخ الإسلامي.

ولمَّا تولَّى محمد الثاني المُلك بعد أبيه لم يكن بِآسيا الصُغرى خارجًا عن سُلطانه إلَّا جُزءٌ من بلاد القرمان وبعض مُدن ساحل بحر البنطس (الأسود) وإمبراطوريَّة طربزون الروميَّة. وصارت الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة قاصرة على مدينة القُسطنطينيَّة وضواحيها. وكان إقليم المورة مُجزَّأ بين البنادقة وعدَّة إمارات صغيرة يحكُمُها بعض أعيان الروم أو الإفرنج الذين تخلَّفوا عن إخوانهم بعد انتهاء الحُرُوب الصليبيَّة، وبلاد الأرناؤوط وإپيروس في حمى العاصي إسكندر بك، وبلاد البُشناق مُستقلَّة والصرب تابعة لِلدولة العثمانية تابعيَّة سياديَّة، وقسمٌ كبير ممَّا بقي من شبه الجزيرة البلقانيَّة داخلًا تحت السُلطة العثمانية. وقد سعى السُلطان الشاب إلى تحقيق وصيَّة والده بِفتح القسطنطينية ورغب بِتتميم فتح ما بقي من بلاد البلقان أيضًا حتَّى تكون أملاكه مُتصلة لا يتخلَّلُها أعداءٌ وثغراتٌ أمنيَّة.[2] وفي سنة 857هـ المُوافقة لِسنة 1453م، حاصر السُلطان محمد القسطنطينية بعد أن حشد لِقتال الروم جيشًا عظيمًا مُزوَّدًا بِالمدافع الكبيرة، وأُسطُولًا ضخمًا، وبِذلك حاصرهم من ناحيتيّ البر والبحر معًا. والواقع أنَّ الروم استماتوا في الدفاع عن عاصمتهم، ولكنَّ جُهُودهم ذهبت أدراج الريح، فما انقضى شهرٌ على الحصار حتَّى تهدَّمت بعض أجزاء الأسوار التي كانت تحمي المدينة، وتدفَّق العثمانيون من خلال الثغرات إلى قلب القُسطنطينيَّة، فسقطت في أيديهم وأصبحت جُزءًا من ديار الإسلام، وشكَّل سُقُوطُ المدينة نهاية الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة بعد أن استمرَّت أحد عشر قرنًا ونيفًا، وعدَّ المُؤرِّخون الغربيُّون هذا الحدث نهاية العُصُور الوُسطى وبداية الحقبة الحديثة، ومُنذ تلك الفترة عُرفت القسطنطينية باسم «إستنبول أو إسلامبول» أو «الآستانة»،[3] ولُقِّب السُلطان محمد بـ«الفاتح»، وعُدَّ مُنذُ ذلك الوقت أحد أبطال الإسلام ومن كبار القادة الفاتحين في التاريخ.[la 2] انسابت موجات الفُتُوحات الإسلاميَّة في البلقان بِقيادة السُلطان محمد بعد سُقُوط القُسطنطينيَّة، ممَّا أثار مخاوف الدُول الأوروپيَّة، فشنَّت على العثمانيين حربًا طويلة بِزعامة جُمهُوريَّة البُندُقيَّة، وحاولت هذه القوى التحالف مع بعض أعداء السلطنة في آسيا، لكنَّ محمد الفاتح تمكَّن من هزيمة هذا التحالف، وأجبر البنادقة على توقيع مُعاهدة صُلحٍ مع العثمانيين بعد قُرابة ستة عشر سنة من القتال.[3]

تميَّز عهد محمد الفاتح بِالتمازج الحضاري الإسلامي والمسيحي، بعدما هضمت الدولة العثمانية الكثير من مؤسسات الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة، وعملت على إحياء بعضها وصبغه بِصبغة إسلاميَّة جديدة، فانتعشت عاصمة الروم العتيقة، وأصبحت إحدى أهم المراكز الثقافيَّة في العالم الإسلامي، لا سيَّما بعدما ابتنى فيها السُلطان عدَّة مدارس ومكتبات وتكايا ومُؤسساتٍ خيريَّةٍ ووقفيَّة، وأبقى فيها الكثير من أبنائها الأصليين من المسيحيين واليهود في سبيل الاستفادة من خبراتهم، وشجَّع المُسلمين على الانتقال إليها في سبيل الاستفادة من مزاياها التجاريَّة وعلم أهلها.[4] وقد ظهر السُلطان محمد بِمظهر راعي بطرقيَّة القسطنطينية الأرثوذكسيَّة المسكونيَّة في مُواجهة البابويَّة والكنيسة الكاثوليكيَّة. وشهد عهد محمد الفاتح أيضًا دُخُول أعدادٍ كبيرةٍ من الأرناؤوطيين والبُشناقيين في الإسلام، وقد قُدَّر لِبعض هؤلاء أن يلعب أدوارًا بارزةً في الميادين العسكريَّة والمدنيَّة في التاريخ العُثماني لاحقًا.[4] وكان السُلطان محمد عالي الثقافة، وقد تحدَّث عدَّة لُغات إلى جانب لُغته التُركيَّة الأُم، وهي: العربيَّة والفارسيَّة والعبرانيَّة والروميَّة واللاتينيَّة والصربيَّة.[4][la 3][la 4] كما تمتع محمد الفاتح بِمهاراتٍ إداريَّةٍ فذَّة، فأصدر الكثير من القوانين العُرفيَّة لِتنظيم الحُكم في دولته،[4] وكان له اهتمامات وهوايات عديدة، كالبستنة وصناعة الخواتم، لكنَّ شغفهُ الحقيقيّ كان رسم الخرائط.[5] وكان محمد الفاتح تقيًّا صالحًا مُلتزمًا بِحُدُود الشريعة الإسلاميَّة، وفي ذلك يقول المُؤرِّح أحمد بن يُوسُف القرماني: «...وَهُوَ السُّلطَانُ الضِّلِّيلُ، الفَاضِلُ النَّبِيلُ، أَعظَمَ المُلُوكِ جِهَادًا، وَأَقوَاهُم إِقدَامًا وَاجتِهَادًا، وَأَكثَرُهُم تَوَكُّلًا عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَاعتِمَادًا. وَهُوَ الذِي أَسَّسَ مُلكَ بَنِي عُثمَان، وَقَنَّنَ لَهُم قَوَانِين، صَارَت كَالطَّوقِ فِي أَجيَادِ الزَّمَانِ. وَلَهُ مَنَاقِبَ جَمِيلَة، ومَزَايَا فَاضِلَة جَلِيلَة، وَآثَارٌ بَاقِيَةٌ فِي صَفَحَاتِ اللَّيَالِي وَالأَيَّام، وَمَآثِرٌ لَا يَمحُوهَا تَعَاقُب السِّنِينِ وَالأَعوَام».[6]

النُبوءة المربوطة بِالفاتح[عدل]

: لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ».

: لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ».يُؤمن المُسلمون بأنَّ الرسول محمد تحدَّث عن أميرٍ من أفضل أُمراء العالم، وأنَّهُ هُو من سيفتح القسطنطينية ويُدخلها ضمن ديار الإسلام، وقد قال فريقٌ من شُرّاح الحديث أنَّ هذه النُبُوءة تحقَّقت في محمد ٍ الفاتح، وقد ذكر هذا الحديث الإمام البُخاري في كتاب التاريخ الكبير نقلًا عن الصحابي بشر الغنوي، ورواه كذلك الإمام ابن عبد البر في كتاب «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» نقلًا عن الصحابي نفسه. أمَّا نص ذلك الحديث فهو: «حَدّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَعَافِرِيُّ، عَن عُبَيْدَ بْنُ بِشْرٍ الْغَنَوِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ"».[7][8] وقد ورد هذا الحديث أيضًا في مسند أحمد بِصيغةٍ مُختلفةٍ بعض الشيء عن الصيغة السابقة، نقلًا عن بشر بن ربيعة الخثعمي، ونصُّه: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَعَافِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ". قَالَ: فَدَعَانِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَسَأَلَنِي، فَحَدَّثْتُهُ، فَغَزَا الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ». وقد ضعَّف الشيخ شُعيب الأرناؤوط هذا الحديث قائلًا أنَّ إسناده ضعيف لِجهالة عبد الله بن بشر الخثعمي، إذ انفرد بِالرواية عنه الوليد بن المغيرة المعافري، ولم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبَّان.[9] ووافق عددٌ من العُلماء هذا الرأي وفي مُقدمتهم الإمام محمد ناصر الدين الألباني، الذي قال: «وَجُملَةُ القَولِ: إِنَّ الحَدِيثَ لَم يَصُحَّ عِندِيَ؛ لِعَدَمِ الاطمِئنَانِ إِلَى تَوثِيقِ ابن حَبَّانِ لِلغَنَوِيِّ هَذَا، وَهُوَ غَيرُ الخَثعَمِيُّ كَمَا مَالَ إَلَيهِ العَسقَلَانِيُّ، واللهُ أَعلَمُ». وقيل أنَّ المراد بِالحديث هو فتح القسطنطينية في آخر الزمان قبل خُرُوج المسيح الدجَّال مُباشرةً، دون أن يعني ذلك الانتقاص من عمل محمد الفاتح أو شخصه أو عدم الاحتفاء بِفتحه لِلقُسطنطينيَّة، فإنَّ أعظم مناقبه ومناقب الدولة العثمانية - بِرأي جُمهُور العُلماء - فتح عاصمة الروم، التي امتنعت عن كبار القادة الفاتحين، حتَّى ذُلِّلت لِهذا السُلطان.[10][11]

حياته قبل السلطنة[عدل]

وُلد محمد الثاني في السراي السُلطانيَّة بِمدينة أدرنة، عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، واختُلف في تحديد يوم مولده، فقال المُؤرِّخ محمد فريد بك المُحامي أنَّ مولد هذا السُلطان كان يوم 26 رجب 833هـ المُوافق فيه 20 نيسان (أبريل) 1429م،[2] وقال أحمد مُنجِّم باشي أنَّ مولده كان يوم السبت 7 رجب 833هـ المُوافق 31 آذار (مارس) 1430م أو سنة 834هـ المُوافقة لسنتيّ 1430 و1431م،[12] بينما قال يلماز أوزتونا وأحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك وغيرهم، أنَّ ولادة محمد الثاني كانت صبيحة يوم 30 آذار (مارس) 1432م، وهو يُوافق 28 رجب 835هـ،[13][14]ب[›] ويُروى أنَّ السُلطان مراد الثاني لم ينم طوال الليل عندما علم بِدُخول زوجته خديجة هُما خاتون في المخاض، وظلَّ يقرأ القُرآن مُنتظرًا البِشارة بِميلاد ابنه، وبينما كان يقرأ سورة الفتح وصلتهُ البِشارة بأنَّ زوجته أنجبت صبيًّا، ففرح وقال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَقَدْ تَفَتَّحَتْ وَرْدَةٌ مُحَمَّدِيَّةٌ فِي رَوْضَةِ مُرَادٍ»، وأسماه محمد ًا، ثُمَّ أمر بِأن تعم الأفراح كافَّة الأرجاء ابتهاجًا بِقُدُوم الشاهزاده الصغير.[15] وكانت قابلة الشاهزاده الوليد تُدعى «إبه خاتون» ومُربيته وأُمِّه من الرضاعة «أُم كُلثُوم خاتون».[16] أُبقي محمد الثاني في أدرنة حتَّى بلغ عامه الثاني، ثُمَّ أرسله والده إلى أماسية في الأناضول، حيثُ كان أخيه البكر المُسمَّى أحمد، يتولَّى إيالة الرُّوم، وإلى جانبه شقيقه الآخر علاءُ الدين عليّ. ولمَّا تُوفي أحمد سنة 1437م، عيَّن السُلطان مراد ابنه محمد واليًا على الإيالة المذكورة، وكان قد بلغ من العُمر نحو ست سنوات، بِحسب المُؤرِّخ التُركيّ خليل إينالجك، ونقل علاء الدين إلى مغنيسية وولَّاه عليها، وبعد حوالي سنتين بدَّل السُلطان مراد ولاية ولديه مُجددًا، فنقل علاء الدين إلى أماسية ومحمدًا إلى مغنيسية.[la 5]

خصَّص السُلطان عدَّة مُدرِّسين لِتعليم ابنه اليافع أثناء فترة ولايته في أماسية، لكنَّ الشاهزاده الصغير كان مُشاكسًا يرفض الانصياع لِأوامر مُعلِّميه، فلم يمتثل لِأمر أحدٍ منهم، ولم يقرأ القُرآن حتَّى يختمه. فطلب السُلطان مراد رجُلًا لهُ مهابة وحدَّة لِيُوكل إليه مُهمَّة تربية ولده وتأديبه، فذكروا لهُ العلَّامة المولى أحمد بن إسماعيل الكوراني، فجعلهُ مُعلِّمًا لِابنه، وأعطاه بِيده قضيبًا لِيضربه به إذا خالف أمره. فذهب إليه ودخل عليه، والقضيبُ بِيده، وقال لهُ أنَّهُ آتٍ لِتعليمه وضربه لو خالف أمره. فضحك الشاهزاده محمد من هذا الكلام، فضربهُ المولى الكوراني في ذلك المجلس ضربًا شديدًا حتَّى خاف منه الفتى، وختم القُرآن في مُدَّةٍ يسيرةٍ، ولم يبلغ الثامنة، ففرح بِذلك السُلطان مراد وأنعم على الكوراني بِالمال والهدايا.[17] بِالإضافة إلى العُلُوم الإسلاميَّة المُعتمدة عند جُمُهور العُلماء المُدرِّسين، قرأ محمد الثاني على المولى الكوراني كُتُب التاريخ وتعلَّم اللُغتين العربيَّة والفارسيَّة إلى جانب التُركيَّة، وأتقن هذه اللُغات قراءةً وكتابةً ومُحادثةً وترجمةً. وكلَّف السُلطان مراد بِتعليم ابنه محمد مُعلِّمًا ثانيًا هو الشيخ شمسُ الدين محمد بن حمزة الدمشقي المُلقَّب «آق شمسُ الدين»، فاشترك مع الكوراني في تربية وتهذيب وتعليم الشاهزاده، فأتقن على يديهما عُلُوم القُرآن وعلم الحديث والفقه وأُصُوله وأُصُول الدين والتاريخ والجُغرافيا والمنطق، بِالإضافة إلى الرياضيات والفلك وفُنُون السياسة الشرعيَّة. ويُروى أنَّ العالمان الكوراني وآق شمس الدين غرسا في نفس تلميذهما مُنذُ صغره بِأنَّهُ الأمير المُجاهد المقصود بِالحديث النبوي والذي سيفتتح القُسطنطينيَّة.[18] ومن العُلماء المُسلمين وغير المُسلمين الذين تتلمذ محمد الثاني على أيديهم: محمود بك قصَّاب زاده، وإبراهيم باشا النيشانجي الذي أخذ عنه علم الرماية، وشهاب الدين شاهين باشا الخادم الذي أخذ عنه العُلُوم العسكريَّة، والبكلربك سنان باشا، والمُلَّا سراجُ الدين محمد النيشانجي، وقاضي العسكر المُلَّا خسرو محمد أفندي، والمُلَّا الفقيه إلياس الأماسيلِّي، ومحمد ده ده الشرواني.[18] ودرس الآداب على يد المُلَّا الفقيه حميد الدين بن أفضل الدين، والشعر عن أحمد باشا الرومي، وهو أحد أبرز دُهاة الشُعراء في عصره. وأخذ الموسيقى عن كُلٍ من شُكر الله چلبي ووليُّ الدين أفندي. وأخذ اللٌغة الروميَّة عن جرجس أميروتزس الطربزُني (باليونانية: Γεώργιος Αμιρουτζής)، وأخذ اللُغة اللاتينيَّة وتاريخ العُصُور الكلاسيكيَّة القديمة وعلم الآثار عن شيرياكو دي پيتسيكولي (بالإيطالية: Ciriaco de' Pizzicolli)، وأخذ التاريخ الإيطالي والأوروپي عن يُوحنَّا مارية أنجيوللو (بالإيطالية: Giovanni Maria Angiolello). واطلع الشاهزاده على كُتب الحيل والصناعات الحربيَّة الآليَّة، وقرأ ما توفَّر لهُ من نُصُوص المشاريع الأوروپيَّة لِتدمير السلطنة العثمانية وما سبقها من دُول المُسلمين.[18] وما زال أرشيف سراي طوپ قاپي يحتفظ بِكرَّاسة محمد الثاني التي خطَّ عليها بِالأحرف العربيَّة واللاتينيَّة، وتمرَّس على الرسم بِالأسلُوب الرومي.[la 6]

سلطنته الأولى[عدل]

تنازل السلطان مراد عن المُلك وجُلُوس ابنه الفتيّ[عدل]

خِلال شهر نيسان (أبريل) 1440م، هاجم السُلطان مراد مدينة بلغراد، الموقع الأمامي للمجريين، وضرب عليها حصارًا مركزًا بِجيشٍ قوامه 35,000 مُقاتل، مُستغلًا التنازُع على العرش في مملكة المجر، الذي ظهر إلى حيِّز الوُجُود بعد وفاة الملك ألبرت الثاني.[la 7] دام الحصار العُثماني لِلمدينة ستَّة أشهر لم يتمكَّن السُلطان خِلالها من اقتحامها، ولمَّا تيقَّن أنَّ فتحها يحتاج إلى زمانٍ مديد، رفع الحصار عنها وأغار على بلاد الأردل (ترانسلڤانيا) وحاصر مدينة هرمنستاد،[19] وفتح قلعة نوابرده. أثار هذا الاندفاع العُثماني مخاوف القوى الأوروپيَّة من المد الإسلامي المُتعاظم سنة تلو الأُخرى، فنهضوا لِإيقافه على النحو الذي اتُفق عليه في مجمع فلورنسة قبل نحو سنة، أي عبر إرسال حملةٍ صليبيَّةٍ لِإخراج المُسلمين من الأراضي الأوروپيَّة وتخليص القسطنطينية من أخطارهم،[20] وتولَّى ڤلاديسلاڤ الثالث الذي جلس على عرش المجر وبولونيا قيادة هذه الحملة شكليًّا، إذ أنَّ القائد الفعليّ كان يوحنا هونياد أمير الأردل، وهو قائدٌ شُجاعُ باسلٌ شديد التعصُّب لِلمذهب الكاثوليكي، كان قد أخذ على عاتقه إخراج المُسلمين من البلقان، وجعل هذا هدفه الوحيد في الحياة، ودرس تكتيكات الحرب العثمانية بِصُورةٍ جيِّدة.[21] فأتى هذا القائد الشهير على جناح السُرعة لِلدفاع عن بلاده، وانتصر على العثمانيين وقتل منهم عشرين ألف نفس (على أنَّ هذا الرقم قد يكون مبالغًا فيه)، وقتل قائدهم وألزم من بقي منهم بِالرُجُوع خلف نهر الطونة (الدانوب). ولمَّا بلغ السُلطان مراد خبر انهزام جُيُوشه أرسل إليهم ثمانين ألف مقاتل تحت قيادة شهاب الدين شاهين باشا الخادم، فهزمه أيضًا هونياد المجري وأخذه أسيرًا في موقعة هائلة بالقرب من بلدةٍ يُقالُ لها «وازاج» سنة 1442م.[19] خِلال تلك الفترة كان السُلطان مراد في الأناضول يُخمدُ عصيانًا قام به أمير القرمان إبراهيم بك بن محمد، وعندما عاد إلى أدرنة في صيف سنة 1443م، بلغهُ أنَّ الصليبيُّون بدأوا بِغزو الأراضي العثمانية وأنَّهم يعقدون العزم على المسير إلى العاصمة، وفي الوقت نفسه وصلت الأنباء من أماسية تُفيد بأنَّ وليّ العهد الشاهزاده علاء الدين عليّ قد تُوفي، ممَّا جعل محمد الثاني خليفة والده على العرش.[la 8][la 9] وسار السُلطان مراد لِقتال الصليبيين، فلقيهم في بلاد الصرب حيث تعرَّض لِلهزيمة على يد هونياد في نيش، واقتفى القائد المجري أثر العثمانيين إلى ما وراء جبال البلقان سنة 1443م، وظهر عليهم في ثلاث وقائع أُخرى. وأخيرًا أبرم السُلطان مراد الصُلح مع الصليبيين على أن يتنازل عن سيادته على الأفلاق ويرُدّ إلى قيصر الصرب جُريج برانكُڤيچ مدائن سمندريَّة وآلاجة حصار وأن يُهادن المجر مدة عشر سنوات، وأُمضيت هذه المُعاهدة في 24 صفر 848هـ المُوافق 12 حُزيران (يونيو) 1444م.[19]

بُعيد إبرامه الصُلح بنحو شهرين، تنازل السُلطان مراد عن المُلك لِابنه محمد ، ويبدو أنَّهُ شعر بِالتعب، ورُبَّما كانت المُشكلات الداخليَّة والخارجيَّة وموت ابنه علاء الدين عليّ، الذي كان يُعدُّه لِخلافته، قد تركت لديه شُعُورًا حادًا بِالسَّأم، فرأى أن يعتزل السياسة، وتنازل عن العرش لِابنه الفتى البالغ أربعة عشر عامًا من العُمر،[la 10][22] إذ أصبح أكبر أولاده الذُكُور وأرشدهم، فأرسل إليه كتابًا يستدعيه إليه، وكان في إقطاعة مغنيسية، فوصل إلى خدمة والده على وجه السُرعة وتسلَّم السلطنة. ثُمَّ سافر السُلطان مراد إلى جانب مغنيسية للإقامة بعيدًا عن هُمُوم الدُنيا وغمومها، وسار معه جمع من خواصه، فاعتزل فيها للعبادة وانتظم في سلك الدراويش، وبقي في خدمة السلطان الجديد الصدر الأعظم خليل باشا الجندرلي، وشهاب الدين شاهين باشا الخادم، والوزير الثاني صاروچه باشا، وقاضي العسكر المُلَّا خسرو محمد أفندي.[1][23] ويُروى أنَّ مراد الثاني، الذي كان على علاقةٍ وطيدةٍ بالحاج بيرم وليّ صاحب الطريقة البيرميَّة، كان مُقتنعًا بِأنَّ هذا الصوفيّ من أولياء الله الصالحين، وأنَّ من أسباب تنحيه عن العرش، بِالإضافة لِإصابته بِالإرهاق والتعب والسأم ورغبته بِالتفرُّغ لِلعبادة والطاعة، رغبته بِأن يشهد فتح القُسطنطينيَّة، إذ أخبرهُ الحاج بيرم أنَّ شرف هذا الفتح لن يكون من نصيبه، وإنَّما من نصيب ابنه محمد والشيخ آق شمس الدين، فكان هذا دافعًا إضافيًّا له كي يتخلَّى عن عرشه.[24]

الحملة الصليبية الخامسة ضد العثمانيين وواقعة وارنة (ڤارنا)[عدل]

كان الأثر المُباشر لِقرار اعتزال السُلطان مراد يتمثَّل في تجدُّد الحرب، ذلك أنَّ الوضع في العاصمة أدرنة كان مُضطربًا، فقد واجه الصدر الأعظم خليل باشا الجندرلي، الذي كان السُلطان يثقُ به، معارضة وزراء آخرين أكثر ميلًا إلى محمد ، كما أنَّ القيادات المسيحيَّة المسؤولة عن شن الحرب الصليبيَّة عادت ونظرت إلى الموقف بِعين المصلحة الخاصَّة، بِغض النظر عن تلك المُعاهدة التي عُقدت بين مراد الثاني وڤلاديسلاڤ الثالث، وتزعَّم هذه الحركة المبعوث البابوي الكردينال يُليان سيزاريني، بِإيعازٍ من البابا الذي عطَّلت هذه المُعاهدة طُمُوحه،[25] وغرَّر الكردينال المذكور بِملك المجر وغيره من المُلُوك الأوروپيين وأفهمهم أنَّ عدم رعاية الذمَّة والعُهُود مع المُسلمين لا تُعدُّ حنثًا ولا نقضًا كونهم كفرة (أي المُسلمين)، ومن ثُمَّ فإنَّ البابا يُبطلُ قسم ملك المجر، الذي قطعهُ لِلسُلطان مُراد، ويجعلهُ في حلٍّ منه.[19][21] كان الاعتقاد السائد في الدوائر الأوروپيَّة المُعادية لِلعُثمانيين، أنَّ موقف هؤلاء أضحى حرجًا لِلغاية بعد اعتزال مراد الثاني وتسلُّم ابنه الفتى محمد زمام الأُمُور، ولا خبرة لهُ في الشُؤون السياسيَّة، وأنَّ دولتهم أضحت مُنهكة، وباتت أطرافها مُعرَّضة لِلاقتطاع من جانب أُمراء الحُدُود، وفي مُقدِّمتهم الأمير القرماني إبراهيم بك بن محمد الذي أرسل إلى ملك المجر يُحرِّكه على السُلطان والممالك العثمانية ويحُثُّه على انتهاز الفُرصة،[23] بِالإضافة إلى ذلك، فقد كانت تُوجد آنذاك قواتٌ أوروپية معسكرة في البلقان يُمكن الاستفادة منها، فضلًا عن أنَّ استمرار العمليات العسكرية يُمكن أن يُعد حافزًا لِمُلُوك أوروپَّا لِتقديم مُساعدات جديدة وجديَّة.[25] وتدخَّل البابا إيجين الرابع بِنفسه وأخذ يُحرِّض ملك المجر، الذي كان ما يزال حتَّى ذلك الحين مُترددًا في الإخلال بِقسمه الغليظ، على نقض المُعاهدة، فأرسل يقُولُ له: «بِالتَأكِيدِ، إِنَّ النَّصَارَى لَيسُوا مُلزَمِينَ بِالإِيفَاءِ بِوُعُودِهِم مَعَ المُسلِمِين»،[26] وشارك الروم البابويَّة في تحريضها، وقد أملوا في طرد العثمانيين من أوروپَّا واستعادة أملاكهم السابقة؛ ما أدَّى إلى تنكُّر بعض زُعماء ومُلُوك أوروپَّا لِتلك المُعاهدة التي وقَّعها ڤلاديسلاڤ الثالث، مُقتنعين أنَّ المُعاهدة مع الكُفَّار لا قيمة لها، وأنَّ المصلحة المسيحيَّة العُليا هي التي يجب أن توضع فوق كُل اعتبار. أدَّت هذه المُعطيات والتدخُّلات لدى الملك المجري إلى تخلِّيه عن المُعاهدة، بعد أن مرَّ عليها خمسون يومًا،[26] وتقدَّمت القُوَّات الصليبيَّة، التي يقودها ظاهريًّا ڤلاديسلاڤ الثالث ويُحرِّكُها فعليًّا يُوحنَّا هونياد، باتجاه الأراضي العثمانية.

كان الخطر أكبر من قدرات السلطان الفتى، وأدرك وزراؤه وقادته أن المعركة هي معركة مصير، فاتخذوا قرارًا في اجتماعٍ لِمجلس شورى السلطنة أبلغهُ الصدر الأعظم إلى محمد ٍ بن مُراد، ونصُّه: «لَا يُمكِنُنَا الرَّدُ عَلَى مُقَاوَمَةِ العَدُوِّ، اَلَّلَهُمَّ إِلَّا إِذَا اعتَلَى وَالِدُكَ السُّلطَانُ مَكَانَك. أَرسِلُوا وَالِدَكُم لِيُجَابِهَ العَدُوِّ وَتَمَتَّعُوا بِرَاحَتِكُم. تَعُودُ السَّلطَنَةُ إِلَيكُم بَعدَ إِتمَامِ هَذِهِ المُهِمَّةِ». بناءً على هذا، أرسل السُلطان محمد في دعوة والده، فذهب وفدٌ من الساسة إلى مراد الثاني، في عزلته في مغنيسية، وطلبوا منه أن يعود إلى الحُكم ويقودهم، إنقاذًا لِلدولةِ من خطرٍ كبيرٍ مُحدقٍ بها. غير أنَّ مُرادًا - تحاشيًا لِكسر سُلطان ابنه - رفض وأبلغهُ أنَّ الدفاع عن دولته من واجبات ذاته السُلطانيَّة،[27] فكتب إليه محمد ثانيةً بِأن لا بُدَّ من القُدُوم، فقال: «إِن كُنتَ سُلطَانًا فَظَاهِر أَنَّ عَلَيكَ مُحَافَظَةُ البِلَادِ وَالعِبَادِ، وَإِن لَم تَكُن سُلطَانًا فَيَجِب عَلَيكَ طَاعَةُ السُّلطَانِ وَامتِثَالُ أَمرِه». أمام هذا الأمر، اضطرَّ مراد الثاني إلى القُدُوم، فعبر إلى أدرنة وترك ابنه محمد لِمُحافظتها، وتوجَّه في العسكر إلى قتال الصليبيين،[23] والتقى الجمعان بِخارج مدينة وارنة (ڤارنا) على ساحل بحر البنطس (الأسود) يوم الثُلاثاء 28 رجب 848هـ المُوافق فيه 11 تشرين الثاني (نوڤمبر) 1444م، وسُرعان ما اشتبك القتال بين الطرفين، فقُتل ملك المجر ڤلاديسلاڤ الثالث وتفرَّق الجُندُ بعد ذلك، ولم تُفد شجاعة هونياد شيئًا. وفي اليوم التالي هاجم العثمانيون مُعسكر الجيش الصليبي واحتلُّوه بعد قتالٍ شديدٍ قُتل فيه الكردينال يُليان سيزاريني، سبب هذه الحرب، فتمَّ لِلمُسلمين فوزٌ مُبين. وبعد تمام النصر واستخلاص مدينة وارنة، رجع السُلطان مراد إلى عُزلته مُجددًا تاركًا شُؤون الحُكم لِولده.[19]

القضاء على فرقة الحُرُوفيَّة[عدل]

لم يكن الصليبيُّون وحدهم من حاول استغلال حداثة سن السُلطان محمد في سبيل تحقيق مآربهم، فخِلال الشُهُور القليلة التي تنازل فيها مراد الثاني عن العرش ثُمَّ عاد لِدفع الأوروپيين، حاول بعض الحُرُوفيين، وفي مُقدمتهم الشيخ درويش الحُرُوفي، نيل خدمة السُلطان اليافع، فتقرَّبوا إليه وأظهروا لهُ بعض المعارف المُزخرفة.[28] ولمَّا كان السُلطان محمد مُحبًا لِلحُكماء والأُدباء فقد قرَّب إليه هذا الشيخ وآواه مع أتباعه في السراي السُلطانيَّة بِأدرنة، لِيقف على حقيقة مذهبهم، وأكرمهم لِيسمع منهم تعاليمهم.[29] والحُرُوفيَّة هي فرقة شيعيَّة فارسيَّة مُتأثرة من الصوفيَّة والإسماعيليَّة، أسَّسها فضل الله نعيمي الأسترآبادي،[30] وقال أتباعها أنَّ العبادة هي اللفظ، وبه يُمكن لِلإنسان أن يتواصل بِالله، والمعرفة هي أيضًا معرفة بِالألفاظ لِأنها مظهر للموجودات، واللفظ لِذلك مُقدَّمٌ على المعنى.[31] واعتقدت الحُرُوفيَّة أيضًا أنَّ الله تمثَّل في شخص الإنسان وخاصَّةً في وجهه، وقد تجلَّى في صُورٍ مُتتابعةٍ هي صُور النُبُوَّة، فالولاية، فالألوهية. وقد كان الرسول محمد خاتم الأنبياء، ثُمَّ جاء من بعده الأولياء من عليٍّ إلى الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الشيعة. وفضل الله هو آخر الأولياء، وهو الله مجسدًا.[28] ولمَّا كانت مُعتقدات الحُروفيَّة تُخالف الأُسس الإسلاميَّة، وكان أتباع هذه الفرقة مُلاحقون مُنذ زمن السُلطان بايزيد الأوَّل لِلحيلولة دون نشرهم لِأباطيلهم، فقد اغتمَّ عددٌ من رجال الدولة الكبار الناضجين اغتمامًا كبيرًا، وكان في مُقدِّمتهم الوزير محمود باشا الصربي، والصدر الأعظم خليل باشا الجندرلي، ولم يقدرا أن يتكلَّما خوفًا من السُلطان، فاتَّجه محمود باشا إلى المُفتي فخر الدين العجمي واستشاره في الأمر، فأراد المُفتي أن يسمع من كلام الحُروفيين شيئًا قبل أن يُقرر بِشأنهم، فاختفى في بيت محمود باشا، الذي دعا الشيخ درويش الحُرُوفي وأتباعه إلى مأدُبة عشاءٍ وأظهر لهم أنه مال إلى مذهبهم. وخاض الشيخ درويش في حديثٍ طويلٍ وهو آمن، حتَّى وصل إلى القول بِالحُلُول والاتحاد، وقيل أنَّهُ تحدَّث بِحُلُول الله في الجميلات وأنَّ عبادتهُنَّ فرضٌ على الناس.[28][29] عند ذلك خرج عليهم المُفتي فخر الدين غاضبًا مُزمجرًا يلعن الحُرُوفيين، فهرب الشيخ درويش إلى السراي السُلطانيَّة مُحتميًا بِالسُلطان محمد ، لكنَّ المُفتي لحق به وقبض عليه في حُضُور السُلطان الشاب، الذي سكت استحياءً من العالم الكبير.

ساق المُفتي العجمي شيخ الحُرُوفيين إلى المسجد الجامع حيثُ أمر المُؤذنون بِدعوة الناس، ولمَّا اجتمعت حُشُودهم، صعد المنبر وتحدَّث عن هذه الفرقة وحكم بِكُفر أتباعها وزندقتهم ووُجوب استئصال شأفتهم.[28][29] أمام غضب المُفتي العارم، وبعدما تبيَّن لهُ سوء عمله، رفع السُلطان محمد حمايته عن الحُرُوفيين، فلاحقهم عامَّة الناس وقبضوا عليهم وساقوهم مع شيخهم إلى إحدى مُصلَّيات المدينة، وهُناك أُضرمت فيهم النيران.[28][29][la 11] وبهذا قُضي على أغلب الحُرُوفيين، أمَّا من استطاع منهم الهرب والنجاة، فقد انضم إلى الطريقة القلندريَّة، ثُمَّ التحموا بِالبكطاشيَّة، وتركوا عليها أثرًا كبيرًا.[32]

تمرُّد الإنكشارية وعودة السلطان مراد إلى الحكم[عدل]

بعد القضاء على الحُروفيَّة ودفع الصليبيين، حتَّمت الأحداث السياسيَّة المُستجدَّة عودة السُلطان مراد إلى العمل السياسي مرَّة أُخرى، ويبدو أنَّ لِذلك علاقة - وفق إحدى الروايات - بِالمدى الذي وصلت إليه العلاقة بين السُلطان محمد الثاني والصدر الأعظم خليل باشا الجندرلي من توتُّر، بِالإضافة لِتجدُّد الأخطار الأوروپيَّة،[33] أو بِسبب خطأ وقع من السُلطان الفتى وأثار غضب الإنكشارية. فتقول إحدى الروايات أنَّ العلاقة بين الصدر الأعظم والسُلطان محمد تفجَّرت على الأرض بِسبب مسألة الحُرُوفيين الذين قرَّبهم السُلطان إليه، ممَّا أثار حفيظة الصدر الأعظم كما أُسلف.[29] وممَّا زاد العلاقة تأجُجًا، الاختلاف في وجهات النظر بِشأن الصُلح الذي عقدته الدولة العثمانية مع جمهورية البُندُقيَّة والمماثل في بُنُوده لِلصُلح الذي عُقد في سنة 833هـ المُوافقة لِسنة 1430م، ما دفع الصدر الأعظم إلى تحريك تمرُّدٍ من جانب الإنكشارية المُناوئين لِلسُلطان، ثم استُدعي مراد الثاني للعودة مجددًا لِتولِّي السُلطة.[19][34] وبِحسب الرواية الأُخرى فإنَّ السُلطان محمد لمَّا أمسك بِزِمام أمور الدولة ضرب السكَّة الجديدة باسمه، وخفَّض زنة الآقچة من 5.75 إلى 5.25، ما أضرَّ بِالجُند وأثَّر بِالسُوق. واتفق أنَّهُ وقع حريقٌ هائل بِأدرنة في تلك الأيَّام، فاحترق قسمٌ مُهمٌّ من المدينة والأسواق، فقام الإنكشارية، الذين لم يكونوا راضين عن وضع الآقچة، بِالتمرُّد، فهجموا على سراي شهاب الدين شاهين باشا الخادم ونهبوها، فهرب هو بِمشقَّةٍ إلى السراي السُلطانيَّة ونجا. واجتمعت الإنكشارية في تلَّة «بُجُق دپَّه» مُقابل السراي المذكورة، وطلبوا زيادة مُرتَّباتهم، فأُجيبوا إلى ذلك، وضُمَّ إلى مُرتَّب كُل واحدٍ منهم نصف آقچة، فسكنت فتنتهم.[23] رُغم ذلك، أبدى الإنكشاريُّون ازدراءً بِسُلطانهم الصغير، ومالوا إلى أبيه، فاقتنع أركان الدولة، وعلى رأسهم الصدر الأعظم خليل باشا الجندرلي، بِألَّا حل لِلمسألة سوى ارتقاء مراد الثاني لِلعرش مرَّةً أُخرى كي لا تستمر هذه الأزمة، فأرسل وغيره من الوُزراء دعوةً إلى مراد الثاني لِلحُضُور وترجُّوه رجاءً حتَّى قبل أن يعود بعد تردُّدٍ طويل،[26] وخدع خليل باشا السُلطان محمد عندما اقترح عليه أن يعرض السلطنة على والده تطييبًا لِقلبه وخاطره، وأكَّد عليه أنَّ الأخير لن يقبلها وأنَّهُ سيُفضِّل البقاء في عُزلته، وأنَّ ذلك سيكون سببًا لازدياد حُبِّ الوالد لِابنه وتقديره إيَّاه، فصدَّق الفتى هذا الكلام ورتَّب مجلسًا عاليًا محفوفًا بِالوُزراء والوُكلاء والأُمراء، واستقبل فيه والده ما أن وصل، فقبَّل يده والتمس منه أن يجلس على تخت المُلك ويقبل بِالسلطنة ويعود هو إلى إقطاعه مغنيسية، فلم يتردَّد مراد في القُبُول، ودعا لِولده وأعاده إلى مغنيسية، وعيَّن صاروچه باشا وزيرًا له، فلم يجد السُلطان محمد بدًّا من الامتثال لِأمر أبيه، وعلم أنَّ هذا من سعي وتدبير خليل باشا، فأسرَّها في نفسه حتَّى حين. ومن الجدير بِالذِكر أنَّ هذه الحركة كانت أوَّل فتنةٍ يُشعلها الإنكشارية في الدولة العثمانية.[23][26]

فترة ما بين السلطنتين[عدل]

لا يُعرف الكثير عن حياة محمد الثاني في فترة ما بين سلطنتيه التي أمضى مُعظمها في مغنيسية، وجُلَّ ما يُعرف أنَّهُ لم يُشارك في حملة والده على المورة سنة 850 هـ المُوافقة لِسنة 1446م، وأنَّهُ رُزق بِمولودٍ ذكرٍ سمَّاه بايزيد، من زوجته أمينة گُلبهار خاتون الأرناؤوطيَّة، سنة 851هـ المُوافقة لأواخر سنة 1447م،[la 12][la 13] وقد قُدِّر لهذا الابن أن يكون السُلطان التالي على عرش الدولة العثمانية. وفي سنة 1448م شارك محمد الثاني في أوَّل حملة عسكريَّة مع والده مُراد، الذي استصحبه لِقتال إسكندر بك العاصي، لكنَّ الحملة لم تُصب النجاح المأمول، بِسبب هُرُوب إسكندر بك واعتصامه في الجبال، ولم يتعقَّبه السُلطان مراد ووليّ عهده بِسبب ما بلغه من عودة الاضطرابات مع بلاد المجر. فقد أغار يُوحنَّا هونياد على بلاد الصرب انتقامًا من العثمانيين لِيُعيد لِنفسه بعض ما فقد من الشرف في واقعة وارنة،[19] فسار إليه السُلطان مراد ومعهُ وليُّ عهده محمد، الذي جعلهُ على رأس العساكر الأناضوليَّة، وأنزلا بِهونياد هزيمةً مُدوِّيةً في معركةٍ جرت في سهل قوصوه (كوسوڤو)، وكانت تلك أوَّلُ وقعةٍ حربيَّةٍ يخوضها الشاهزاده الشاب، البالغ من العُمر قُرابة ستة عشر ربيعًا.[la 14] وفي السنة التالية، تزوَّج محمد الثاني مُكرَّمة خاتون بنت سُليمان بك أمير ذي القدريَّة، بعد أن خطبها له والده لِأغراضٍ سياسيَّة.[la 15]

خِلال هذه الفترة أيضًا، سمح محمد الثاني لِبعض البحَّارة العثمانيين التابعين له بِالإغارة على سُفن البنادقة لِإلهائهم عن تقديم العون لِإسكندر بك، الذي كان دائم السعي لِكسب تأييدهم في صراعه مع السلطنة العثمانية. وفي سنة 852هـ المُوافقة لِسنتيّ 1448 و1449م، ضرب الشاهزاده السكَّة بِاسمه على النمط السُلجُوقي، وفي شهر آب (أغسطس) أو أيلول (سپتمبر) 1449م تُوفيت والدته خديجة هُما خاتون. وفي 2 ربيع الآخر 854هـ المُوافق فيه 14 أيار (مايو) 1450م، شارك محمد الثاني أباه السُلطان في حصار مدينة آقچة حصار في مُحاولةٍ لِإنهاء عصيان إسكندر بك.[la 16] دام الحصار العُثماني لِلمدينة المذكورة خمسة أشهر دون أن تسقط بِيد العثمانيين، ولعلَّ سبب ذلك هو: موقع المدينة المُستحكم، إذ كانت تقع على تلَّةٍ مُرتفعة، وضعف الجُيُوش العثمانية التي أنهكتها الحُرُوب المُتواصلة، وقُرب حُلُول فصل الشتاء، كما وردت أنباء تُفيد باستعداد القُوَّات المجريَّة لِلقيام بِهُجُومٍ جديدٍ على الأراضي العثمانية.[19][35] لِذلك، عرض السُلطان مراد الصُلح على إسكندر بك مُقابل الاعتراف به أميرًا على بلاد الأرناؤوط لِقاء جزيةٍ سنويَّةٍ يدفعها لِلدولة العثمانية. لكنَّ إسكندر بك رفض عرض الصُلح، على الرُغم من أنَّهُ كان يُعاني من انفضاض زُعماء القبائل من حوله بِسبب سياسته المركزيَّة، كما لم ينجح في كسب تأييد البنادقة، فاضطرَّ مراد الثاني أن يرفع الحصار في أواخر رمضان المُوافق لِأواخر تشرين الأوَّل (أكتوبر)، وعاد إلى أدرنة عاصمة ممالكه لِيُجهِّز جُيُوشًا جديدة كافية لِقمع هذا الثائر، لكنَّ الأجل كان لهُ بالمرصاد.[19]

اعتلاؤه العرش للمرَّة الأُخرى[عدل]

جُلُوس محمد الثاني على تخت المُلك[عدل]

تُوفي السُلطان مراد الثاني بعد عودته من حملته على الأرناؤوط بِبضعة شُهُور، وكان قد كتب وصيَّةً إلى ولده وهو على فراش الموت، وجمع الوُزراء لِيكونوا شُهداء عليها، وأوصاهم بِحُسن الانقياد لِوليِّ عهده محمد ،[36] ومن أبرز ما ذُكر في الوصيَّة: تعيين خليل باشا الجندرلي وصيًّا ومُرشدًا لِلسُلطان الجديد، وأن يسعى الأخير لِفتح القُسطنطينيَّة، فإنَّ هذا الهدف هو أهم أساس ينبغي العمل على تحقيقه.[35] واستنادًا إلى المُمارسة سارية المفعول مُنذُ وفاة السُلطان محمد الأوَّل، أخفى الوُزراء خبر موت السُلطان مراد عن الجيش بِفعل ما قد يُسببه الإعلان من أخطار انتقال السُلطة من عهدٍ إلى عهد. لِذلك، جرى التكتُّم على هذا الأمر ما بين 12 و13 يومًا، وبِمُوجب رواية أُخرى 16 يومًا، إلى حين وُصُول السُلطان محمد من مغنيسية إلى أدرنة،[35] وفي حالة السُلطان العتيد فإنَّ التكتُّم كان ضروريًّا، إذ شكَّل اعتلاؤه العرش حالةً خاصَّة، من واقع أنَّهُ لم يكن يتمتَّع بِشعبيَّةٍ كبيرةٍ في الوسط الإنكشاري بِخاصَّةٍ، وكان يُخشى أن يستغل الروم وفاة السُلطان السابق لِإطلاق سراح الشاهزاده أورخان بن محمد،[37] حفيد الشاهزاده سُليمان چلبي ابن السُلطان بايزيد الأوَّل وشقيق السُلطان محمد الأوَّل. ومن المعروف أنَّ أورخان المذكور كان مُطالبًا بِالعرش العُثماني بعد وفاة أبيه وجدِّه، وكان بإمكانه الادعاء بِأحقيَّته فيه بعد وفاة السُلطان مراد على اعتبار أنَّه الأكبر سنًا بين آل عُثمان، فكان العُثمانيون يدفعون مبلغًا سنويًا لِلرُّوم في سبيل إبقائهم الشاهزاده أورخان محجوزًا لديهم في القُسطنطينيَّة، كما خصَّصوا لهُ راتبًا يعتاش منه، ولم يكن بالإمكان ضمان وفاء الرُّوم بِعهدهم وإبقاء أورخان في عاصمتهم بعد تبدُّل الظُروف السياسيَّة الناجمة عن وفاة مراد الثاني، لِذلك كان التكتُّم على وفاته وعدم كشفها لِلبيزنطيين أمرًا ضروريًّا.

أُديرت شُؤون الدولة، التي بقيت خالية من أي سُلطانٍ بُعيد وفاة مراد إلى حين وُصُول محمد الثاني بعد بضعة عشر يومًا، من لدُنَّ الصدر الأعظم خليل باشا الجندرلي، الذي أظهر أنَّ السُلطان حيٌّ يُرزق، حيثُ أدار الأُمُور باسمه، مُنتظرًا وُصُول السُلطان الجديد. ويُذكر أنَّ الأخير لمَّا وصله نبأ الوفاة، خرج من مغنيسية على الفور، ووصل إلى قلِّيبُلِي خِلال يومين؛ ومنها توجَّه، بِالسُرعة نفسها، إلى أدرنة، كما تذكر الروايات. إلَّا أنَّ النبأ لمَّا خرج من أدرنة ووصل إلى مغنيسية، فقد مرَّ عليه عدَّة أيَّام أيضًا؛ ولِذلك، فإنَّ المُؤكَّد، أنَّ الفاصل بين وفاة مراد الثاني وجُلُوس ابنه محمد هو بين 7 و8 أيَّام.[38] إلَّا أنَّهُ بِالنظر إلى عدم إمكانيَّة توثيق الرواية التي تُفيد بِسُرعة وُصُول محمد الثاني إلى أدرنة، فإنَّ تاريخ جُلُوسه المُعتمد في المصادر الأكاديميَّة هو التاريخ الذي تقبله وتنص عليه المصادر العثمانية، وهو يوم الخميس 16 مُحرَّم 855هـ المُوافق فيه 18 شُباط (فبراير) 1451م.[37][38] وبِما أنَّ أقوى الروايات تنص على وفاة السُلطان مراد يوم الأربعاء 1 مُحرَّم المُوافق فيه 3 شُباط (فبراير)، فإنَّ محمد الثاني يكون قد جلس على سُدَّة الحُكم بعد وفاة والده بِخمسة عشر يومًا. وعلى الرُغم من ذلك، فهُناك رواياتٌ أُخرى تُفيدُ أنَّ الجُلُوس الثاني لِلسُلطان محمد قد تحقَّق بعد خمسة أو ستَّة أو حتَّى عشرة أيَّام من وفاة والده، أي في يوم الإثنين 6 مُحرَّم المُوافق فيه 8 شُباط (فبراير)، أو يوم الثُلاثاء 7 مُحرَّم المُوافق فيه 9 شُباط (فبراير)، أو في يوم السبت 11 مُحرَّم المُوافق فيه 13 شُباط (فبراير).[38] ونظرًا لِاختلاف تحديد تاريخ مولد السُلطان محمد ، فإنَّ بعض الروايات تنص على أنَّه كان يبلغ من العُمر 18 سنة وعشرة أشهر وعُشرون يومًا عند جُلُوسه النهائي والأخير، وتنص روايات أُخرى أنَّهُ كان يبلغ العشرين من عُمره،[la 17] أو ما بين 20 و25 سنة.[38]

وما أن وصل محمد الثاني إلى عاصمة الممالك العثمانية، حتَّى أمر بِنقل جُثمان والده، الذي حُنِّط لِلحيلولة دون تحلُّله، من أدرنة إلى بورصة لِيُدفن بها.[2][38] وكان من أوائل الأعمال التي قام بها أن أرسل زوجة أبيه الصربيَّة، الأميرة مارا برانكُڤيچ، إلى والدها قيصر الصرب جُريج برانكُڤيچ. وهذه الأميرة، التي قيل إنَّها كانت في الخمسين من العُمر، في تلك الفترة، طلبها الإمبراطور البيزنطي قُسطنطين الحادي عشر (الذي خلف شقيقه يُوحنَّا الثامن على العرش)، بِغية تأسيس علاقة نسب مع آل عُثمان؛ إلَّا أنَّ الأميرة رفضت طلبه. واتَّبع محمد الثاني سياسةً شديدة الحذر نتيجة الأوضاع الداخليَّة والخارجيَّة. ففي الداخل، وتجنُّبًا لِإثارة قلاقل سياسيَّة، أبقى خليل باشا الجندرلي في منصب الصدر الأعظم على الرُغم من سوء علاقتهما مُنذ أن خدعه الباشا وجعلهُ يتنازل عن العرش لِصالح والده كما أُسلف.[37][38]

والحقيقة أنَّ خليل باشا كان الرجل المُناسب لِانتهاج سياسة التهدئة التي بدا أنها تفرض نفسها في ذلك الوقت، إذ أنَّ النكبات التي وقعت في عهد مراد الثاني جعلت الصدر الأعظم ورجُل الدولة المُحنَّك يتهيَّب رد الفعل الخطير الذي يُمكن أن يأتي من الغرب الأوروپي، ويميل إلى اتباع سياسة الوفاق، هو والمجموعة التي يتزَّعمها من الوُزراء والساسة والقادة. أمَّا على الصعيد الخارجي، فقد عمل محمد الثاني على تجديد مُعاهدات الصُلح مع الوُفُود الأجنبيَّة التي قدمت لِتهنئته بِتربُّعه على العرش، وكان ممن أرسل وُفُودًا إليه بِهذا الصدد: الإمبراطور البيزنطي قُسطنطين الحادي عشر الذي أرسل أخاه دمتريوس أمير المورة، وإمبراطور طربزون يُوحنَّا الرابع، والوصيّ على عرش المجر يُوحنَّا هونياد، وقيصر الصرب جُريج برانكُڤيچ، وأميرا الأفلاق ومدللي، وحُكُومتا رجوسة وجنوة، وفُرسان الإسبتاريَّة في رودس، والجاليات الجنويَّة في ساقز وغلطة.[37][38]

عامل السُلطان الوفد البيزنطي مُعاملةً وديَّة بارزة، وأظهر لهم ميلًا كبيرًا من خِلال قبوله بِتأدية ثلاثمائة ألف آقچة سنويًا، إلى الخزينة البيزنطيَّة، مُقابل مصروف الشاهزاده أورخان، الذي لمَّح الأمير البيزنطي إلى إمكانيَّة إطلاق سراحه. كما عقد مُعاهدةً سلميَّة مع عدُوَّة العثمانيين اللَّدودة، أي مملكة المجر، وعرض عليه وفد جُمهُوريَّة رجوسة زيادة مبلغ الخِراج الذي كانت تدفعه هذه الدولة إلى العثمانيين.[39] ومن المعلوم أنَّ موضوع فتح القسطنطينية كان يشغل حيزًا كبيرًا من تفكير السُلطان الشاب، ورأى أنَّه من الأنسب له أن يتعامل مع الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة على نحوٍ حسنٍ، مثل غيرها من الدُول، إلى حين الانتهاء من الاستعدادات وحُلُول اللحظة المُلائمة لِلقضاء على تلك الدولة العجوز التي تتوسَّط بلاده.[39]

إخضاع الإمارة القرمانيَّة[عدل]

واجه محمد الثاني، في بداية حياته السياسيَّة، بعض الصُعُوبات في الأناضول، ذلك أنَّ الأمير إبراهيم بن محمد القرماني، وبِتشجيعٍ من الإمبراطور البيزنطي قُسطنطين الحادي عشر، والبنادقة الذين عقد معهم مُعاهدةً تجاريَّة،[la 18] استغلَّ مرحلة الانتقال من عهدٍ إلى عهد، فأشهر العصيان وهاجم الأراضي العثمانية في أنطالية على رأس جمعٍ من جُنُوده، على أمل استرداد أراضي إمارة آبائه التي أُلحقت بِالدولة العثمانية. ولم يكتفِ بِذلك بل حثَّ أبناء وأحفاد الأُمراء التُركمان، الذين استوطنوا إمارته بعد ضمِّ بلادهم إلى الدولة العثمانية، على الاقتداء به، فأرسل أميرًا من بني كرميان إلى كرميان، وأميرًا من أولاد أُمراء آيدين إلى ناحية آيدين، وأحدًا من بني صاروخان إلى بلاد صاروخان، وآخر من بني منتشة إلى ديار منتشة، وزوَّد كُلٌ منهم بِجمعٍ من العساكر القرمانيَّة.[39][40] وكان بكلربك الأناضول آنذاك هو عيسى بك بن أزغرلي، فعرض الحال إلى العتبة السُلطانيَّة واستأذن لِقتال القرمانيين، إلَّا أنَّ السُلطان لم يأذن له في ذلك، بل عزله ونصَّب مكانه الغازي إسحٰق باشا، وجعله بكلربكيًّا على الأناضول، ثُمَّ أرسلهُ للقضاء على حركة الأمير القرماني ومن شايعه من الأُمراء، وعبر السُلطان أيضًا في عقبه إلى الأناضول.[40] ولمَّا علم إبراهيم بك، الذي تقدَّم إلى مدينة «آق شهر»، بِعُبُور السُلطان، هرب إلى هضبة «طاش إيلي» في قيليقية، ملجأ آبائه، وكذلك فعل الأُمراء الذين نصَّبهم، فهرب كُلُّ واحدٍ منهم إلى ناحيةٍ مُختلفة، فسار السُلطان وسيطر على البلاد القرمانيَّة كُلَّها، ونزل بِخارج قونية، وشرع في السيطرة على هضبة «طاش إيلي» أيضًا، فخاف الأمير القرماني واضطرَّ إلى طلب الصُلح، فأرسل إلى السُلطان محمد يستعفيه، وإلى الوُزراء يستشفعهم، ويلتمس من السُلطان أن يقبل ابنته لِلزواج، فأجابهُ السُلطان إلى مُلتمسه وعفى عنه، واستردَّ بلدات آق شهر وبيشهر وسيدي شهر، التي كان والده قد اضطرَّ إلى التخلِّي عنها. وتعهَّد الأمير القرماني، بِالإضافة إلى الولاء التام لِلدولة العثمانية، بِإرسال مبلغٍ من المال سنويًا إلى خزينتها.[41] ولمَّا تمَّت إجراءات الصُلح، قفل السُلطان محمد وعاد إلى بورصة كونه كان يُريد الاشتغال بِإعددات فتح القُسطنطينيَّة. وعلى الرُغم من ذلك، كان محمد الثاني يُفكِّر في القضاء النهائي على الإمارة القرمانيَّة، حيثُ تحدَّث عن ذلك من خِلال بيتٍ شعريٍّ، مُشيرًا إلى أنَّهُ كان يتحيَّن الفُرصة المُناسبة لِذلك، حيثُ قال فيه ما معناه أنَّ الأمير القرماني يُنافسه على السُلطة، فإن قدَّر الله له فسوف يقضي عليه.[39][40] وقبل أن يسير السُلطان إلى بورصة، أرسل إسحٰق باشا إلى منتشة لِدفع غائلة إلياس بك الذي استولى على تلك البلاد. وإلياس بك المذكور هو حفيد الأمير مُظفَّر الدين إلياس، آخر أُمراء بني منتشة، فسار إسحٰق باشا وأخرج إلياس المذكور من تلك الديار حتَّى هرب والتجأ إلى فُرسان الإسبتاريَّة في رودس. ولمَّا عاد إسحٰق باشا بعد إتمام أمر تلك البلاد، أمره السُلطان بِأن ينقل مقر إدارته من أنقرة إلى كوتاهية، فأصبحت عاصمة إيالة الأناضول مُنذُ ذلك الحين.[39][40][la 19] وبِهذا استُعيد النظام والهُدُوء في آسيا الصُغرى مؤُقتًا.

بدء عادة تقديم بقشيش الجُلُوس[عدل]

لمَّا عاد السُلطان من حملته على الإمارة القرمانيَّة، ودخل بورصة، اصطفَّ الإنكشاريُّون وقطعوا عليه الطريق في محلٍّ ضيِّقٍ من المدينة، وطلبوا منه عطيَّة أو بقشيشًا، ورفضوا فتح الطريق أمام سُلطانهم قبل الدفع، فتوسَّط طُرخان بك وشهاب الدين شاهين باشا الخادم بينهم وبين السُلطان وشفَّعاه فيهم، فأعطاهم عشرة أكياس من الدراهم، فانكشفوا عن الطريق. ولم يتردد السُلطان محمد بِإظهار غضبه وامتعاضه من هذه الحادثة، وصبَّ غضبه على مُقدِّمي هذه الطائفة العسكريَّة وقادتها، فعزل آغاهم دوغان بك القازنجي وضربه ضربًا شديدًا بِيديه، وأمر أيضًا بِضرب كُل واحدٍ من الياباباشيَّين ت[›] لِعدم قيامهم بِمُهمَّتهم بِتأديب الجُند،[42] ثُمَّ أقدم على عزل عددٍ من قادة الإنكشارية، كما أجرى تشكيلاتٍ في قُوَّاتهم.[43] ويُروى أنَّ بقشيش الجُلُوس، الذي أدَّى فيما بعد إلى العديد من الأزمات الماليَّة والأزمات السياسيَّة في الدولة العثمانية، بدأ بِهذه الصُورة. وهذا الحادث، الذي فتح المجال لِطلب المال بِالقُوَّة دون أي مُناسبة، عُدَّ بداية اختلال نظام الإنكشارية.[39]

مسألة قتل الشاهزاده الرضيع المُسمَّى أحمد[عدل]

نصَّت بعض المصادر أنَّ السُلطان محمد ، بِمُجرَّد جُلُوسه على العرش ونقله جُثمان والده لِيُدفن في بورصة، أمر بِقتل أخٍ لهُ رضيع يُسمَّى أحمد،[2] فقُتل خنقًا وأُرسل جُثمانه مع والده إلى بورصة. وقيل أنَّ أحمد المذكور هو أصغر أولاد مراد الثاني، وأنَّ قتله جاء خوفًا من ادعاءه السُلطة مُستقبلًا، وأنَّ محمد الثاني قنَّن الإعدامات السياسيَّة حتَّى يُمكن منع أبناء السلاطين من التنازع على الحُكم الذي من شأنه أن يُفتِّت وحدة الدولة كما حصل بعد نكسة أنقرة وأسر المغول للسُلطان بايزيد الأوَّل ووُقُوع الفوضى والاضطرابات في البلاد نتيجة صراع أبنائه من بعده؛ فأصبحت هذه العادة دُستورًا لِآل عُثمان مُنذ عهد السُلطان محمد الثاني، وكُتبت على النحو الآتي: «إِنَّ مَن تَيَسَّرَ لَهُ الحُكم مِن أَولَادِ الحَاكِمِ، فَيَجُوزُ لَهُ قَتلُ إِخوَانِهِ، لِتَوفِيرِ النِّظَامِ لِلعَالَمِ، وَلَقَد أَجَازَ ذَلِكَ مُعظَم العُلَمَاء. فَليُعمَل بِمُوجَبِهِ».[38] تُعاني هذه الرواية من عدَّة مُشكلات، ولا يتفق المُؤرخون على حُدوثها، ويبدو أنَّها صيغت في أوروپَّا الغربيَّة أو على يد أحد المُؤرخين الروم، وأبرز نقاط الضعف فيها أنَّ السُلطان مراد لم يثبت في المصادر العثمانية العائدة لِزمنه أنَّ لهُ ولدٌ رضيع يُسمَّى أحمد، وابنه الوحيد المُسمَّى أحمد كان يكبر محمد الثاني بِبضع سنوات، وتُوفي وهو في مُقتبل العُمر في حياة والده، سنة 1437م، قبل تولِّي محمد الثاني إيالة الرُّوم، كما أُسلف. علمًا أنَّ المصادر العثمانية لا تُنكر قتل السُلطان الفُلاني لِأخوه أو إخوته، كما أنَّ أشجار النسب العثمانية لا تجعل لِلسُلطان مراد الثاني ابنان اسم كُلٍّ منهما أحمد، بل ابنٌ وحيد.

بناءً على هذا، فإنَّ المُؤرخين ينقسمون إلى القول بِأحد الآراء الثلاثة التالية:

- الحادثة مشكوكٌ فيها، وليست مُؤكَّدة؛ لِأنَّ المُؤرِّخين - حتَّى الأجانب منهم - كالمُؤرِّخ البُغداني دمتري قانتمير (بالرومانية: Dimitrie Cantemir) ذكروا بِأنَّ السُلطان مراد الثاني عندما تُوفي كان جميع أبنائه - عدا محمد - قد توفوا، ومن ضمنهم الشاهزاده أحمد الذي تُوفي عندما كان واليًا في أماسية. وفي حالة صحَّة هذا ينتفي أمر قتل الرضيع أحمد، كما أنَّ الأديب والشاعر العُثماني اللاحق نامق كمال رأى أنَّ قتل الشاهزاده أحمد ليس سوى افتراء، وقد دافع بِحرارةٍ عن أنَّ السُلطان محمد الثاني لا يُمكن أن يرضى بِهذا الظُلم أبدًا. وهُناك بعض المصادر التاريخيَّة التي تُؤيِّد وُقُوع هذه الحادثة ولكنَّها تذكر أنَّ قاتل الشاهزاده الصغير هو علي بك بن أفرنوس، وأنَّ السُلطان محمد عاقبه على جريمته هذه وأعدمه.[44]

- بعض المصادر التاريخيَّة تذكر أنَّ السُلطان مراد الثاني أنجب من زوجته خديجة حليمة خاتون، ابنة الأمير عزُّ الدين إسفنديار بك الجندرلي، ولدًا اسمه أحمد، وأنَّهُ قُتل بعد فترةٍ قصيرةٍ من ارتقاء محمد الثاني العرش، غير أنَّهُ لا توجد تفاصيل أكثر حول هذا القتل كالتفاصيل الموجودة في قتل أبناء سلاطين آخرين، كما لا يُعرف على التحديد كم كان سنُّه، عدا إشارةٍ من المُؤرِّخ الألماني فرانتس بابنگر (بالألمانية: Franz Babinger) بِأنَّ عُمره كان ستَّة أشهر.[44][la 20]

- كانت الظُرُوف التي اعتلى فيها محمد الثاني العرش بعد وفاة والده ظُروفًا صعبةً جدًّا، فالمُؤامرات كانت تُحاك من قِبل بيزنطة لِتمزيق الدولة العثمانية بِاستغلال أبناء البيت العُثماني، كما سبق لها وفعلت خِلال عهد الفوضى الذي تلى هزيمة أنقرة، في سبيل ضرب العثمانيين بعضهم ببعض وإلهائهم عن أراضي الروم، وكان باستطاعتهم استعمال ورقة الشاهزاده أورخان وغيره من المُؤهلين لِتولِّي العرش العُثماني. وفي مثل هذا العهد المُضطرب يجوز أن يكون الشاهزاده أحمد قد قُتل في سبيل الحفاظ على استقرار البلاد قبل قيامه بِالعصيان، على أنَّ سنُّه الحقيقي يبقى محل تساؤل.[44]

فتح القسطنطينية[عدل]

دوافع الفتح[عدل]

بعد أن مكث السُلطان بِبورصة عدَّة أيَّام، قام وعاد إلى أدرنة عاصمة مُلكه، وعبر إليها من طريق قوجه إيلي بعد أن بلغه بِأنَّ سُفن الإفرنج قد سدَّت معبر قلِّيبُلِي. وكان يضمرُ فتح القُسطنطينيَّة، وصمَّم على وصيَّة والده إليه، فشرع في إعداد العدَّة لِلفتح الكبير المُنتظر.[42] والحقيقة أنَّهُ كان لِمحمد ٍ الثاني عدَّة أسباب لِفتح القُسطنطينيَّة، إلى جانب رغبته بِتنفيذ وصيَّة والده وتحقيق البشارة النبويَّة، ويُمكن شمل هذه الأسباب في ما يلي:

- انتعشت من جديد، في عهد محمد الثاني، سياسة الفُتُوح والنظام المركزي، اللذين كان يجري تطبيقهما في أيَّام السُلطان بايزيد الأوَّل، وراح تقليد الغزو التُركماني يتحوَّلُ إلى غايةٍ داخل الإطار الإسلامي، وكان العائق الوحيد أمام محمد الثاني، لِتنفيذ سياسته العالميَّة، هو الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة التي كانت المُحرِّك الأوَّل لِلتهديد الصليبي، فكان لا بُدَّ من حلٍّ لِهذه المُشكلة.[45]

- ظلَّت الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة تُقاوم نصف قرنٍ من الزمن بعد غزو تيمورلنك، مُعتمدةً في ذلك على التلاعب بِورقة الطامعين بِالعرش العُثماني، والتهديد بِشنِّ حملاتٍ صليبيَّةٍ جديدةٍ. وهكذا استغلَّت بيزنطة انشغال محمد الثاني بِالهُجُوم على الإمارة القرمانيَّة فهدَّدت بِإطلاق سراح الشاهزاده أورخان، المُطالب بِالعرش العُثماني، لِتُرغم السُلطان على تقديم بعض التنازُلات.[46] وكان الإمبراطور البيزنطي قد أرسل وفدًا إلى السُلطان محمد في مقرِّه العسكري بِالأناضول، طالبًا منه زيادة المبلغ المُقرَّر دفعه إلى الخزينة البيزنطيَّة، مُقابل مصروف الشاهزاده سالف الذِكر، إلى ضعفيه؛ مُشيرًا إلى أنَّهُ إن لم يزد ذلك المبلغ، فإنَّهُ سوف يجعل أورخان حُرًّا طليقًا، يُنازعه الحُكم. وبِموجب إحدى الروايات، فإنَّ محمد ًا الثاني، الذي لم يكن يُريد نُشُوب أي مُشكلة مع بيزنطة قبل وضع الحصار على القُسطنطينيَّة، ذكر لِأعضاء الوفد أنَّهُ لمَّا يرجع إلى أدرنة فسوف يحل المسألة، وبِذلك رجع الوفد البيزنطي. وبِموجب رواية أُخرى أنَّهُ رفض الطلب على الفور. وهُناك رواية تُشير إلى أنَّ هذا التصرُّف الغريب والصبياني، من الإمبراطور البيزنطي، كان لهُ تأثيرٌ كبيرٌ في التعجيل بِفتح القُسطنطينيَّة.[39]

- إنَّ فتح عاصمة الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة كان هدفًا دائمًا لِلمُسلمين مُنذُ خِلافة مُعاوية بن أبي سُفيان، لكنَّ مُحاولاتهم المُتكرِّرة لِفتحها باءت بِالفشل بِفضل موقع المدينة وقُوَّة الإمبراطوريَّة، وبِفعل الخطط العسكريَّة المُنفَّذة والقائمة على أساسٍ غير سليم. وعندما قامت الدولة العثمانية ونمت قُوَّتها، كان فتح القُسطنطينيَّة، وتحويل الدولة المحليَّة إلى دولةٍ ذات توجُّهٍ عالميّ، حُلمًا يُراودُ السلاطين العثمانيين مُنذُ عهد بايزيد الأوَّل.[47]

- ورث محمد الثاني دولةً كانت لا تزال مُنقسمةً إلى قسمين: الأناضول الذي أضحى بلادًا إسلاميَّةً اندمجت في حضارة وثقافة الإسلام، والروملِّي الذي كان قد فُتح حديثًا ولا يزال منطقة ثُغُور، وتأثَّر تأثُرًا عميقًا بِنظريَّات وتقاليد مُجاهدي الثُغُور الذين استوطنوه، كما تأثَّر بِمُعتقدات وطُرق الدراويش الصوفيَّة الذين صحبوا هؤلاء المُجاهدين، فكان الوضع يتطلَّب إيجاد صلة بين القسمين، بين العاصمة القديمة بورصة، في آسيا الصُغرى، والعاصمة الجديدة أدرنة، في الروملِّي، وكانت القسطنطينية تُشكِّلُ هذه الصلة.[48]

- سبق لِلسلاطين العثمانيين، قبل محمد الثاني، أن حاولوا فتح القُسطنطينيَّة، وقد شعروا بِأنَّها العاصمة الطبيعيَّة لِدولتهم، إذ أنَّ بقاءها في أيدي الروم من شأنه أن يُهدِّد المُوصلات وعمليَّات نقل القُوَّات ما بين أملاكهم الآسيويَّة والأوروپيَّة، أمَّا فتحها فإنَّهُ كفيل بِتشديد قبضتهم على الأراضي التي يحكمونها، ويخلع عليهم المهابة والعظمة، وأضحى هذا الفتح ضرورة سياسيَّة واستراتيجيَّة مُلحَّة، فضلًا عمَّا فيه من مغزى ديني كبير.[47][49]

الإعداد لِلفتح الكبير[عدل]

لمَّا كان الهم الأكبر لِلسُلطان محمد هو فتح العاصمة الروميَّة العتيقة، كان عليه السيطرة على مضيق البوسفور وإحكام الرقابة العثمانية على جميع السُفن المارَّة من المضيق المذكور.[13] ومن أجل هذا، فكَّر بِبناء قلعةٍ حصينةٍ تتحكَّم بِحركة الملاحة في تلك المياه، وكي لا يشرع الرُّوم بِأي أعمالٍ حربيَّةٍ قبل إتمام القلعة، أرسل إلى الإمبراطور البيزنطي يطلب منهُ إذن الشُرُوع في البناء بِحُجَّة حماية المُمتلكات العثمانية وتوفير الأمن بين الأناضول والروملِّي، لكن يبدو أنَّ الإمبراطور فطن لِقصد السُلطان، فاعتذر إليه بِإنَّ الطرف المطلوب ليس من أملاك الروم ولا يجري حُكمه فيه، وإنما هو من أملاك الإفرنج الجنويين، فقال السُلطان أنَّ لا حاجة لِلعُثمانيين في الاستئذان من الإفرنج، فأمر البنَّائين - وكانوا أربعمائة - وأعانهم العسكر أيضًا، فبنوا تلك القلعة الحصينة خِلال فترةٍ وجيزة.[42] وفي إحدى الروايات أنَّ السُلطان لمَّا أظهر مُسالمة الإمبراطور، طلب منه أن يهبه أرضًا من طرف بلاده بِمقدار جلد ثور، فتعجَّب ذلك قُسطنطين لكنَّهُ منح نظيره المُسلم ما طلب. فأرسل السُلطان جماعة البنَّائين والصُنَّاع، فاجتازوا المضيق وقدُّوا جلد ثورٍ قدًّا رقيقًا، فبسطوه على وجه الأرض على أضيق محل من فم الخليج، فبنوا على القدر الذي أحاطه ذلك الجلد سورًا منيعًا شامخًا، وحصنًا رفيعًا باذخًا، وركَّبوا فيه المدافع وجعلوا له المزاغل.ث[›][6] وكان السُلطان محمد قد وصل إلى موقع البناء في يوم الأحد 5 ربيع الأوَّل 855هـ المُوافق فيه 26 آذار (مارس) 1451م، لِيُشرف بِنفسه على حُسن سير العمل، وقد أمر بهدم أطلال كنيسة القدِّيس ميخائيل الموجودة في تلك الناحية وأضاف أنقاضها إلى المواد التي أتى بها من الأناضول، كما أتى بالأخشاب اللازمة من المناطق الخاضعة له على شواطئ بحر البنطس (الأسود) ومن إزميد. وبقي السُلطان في هذا الموقع إلى أن اكتملت القلعة بعد بضعة أشهُر. ولمَّا كان العملُ جاريًا على قدمٍ وساقٍ في بناء القلعة العتيدة، كان السُلطان محمد يُضيف بعض الملاحق إلى قلعة أناضولي حصار التي شيَّدها السُلطان بايزيد الأوَّل بِبر آسيا، فرمَّم بعض استحكاماتها، وشحنها بِالمدافع والمُقاتلة، وبِذلك تمكَّن من التحكُّم في البوسفور في أضيق محلٍّ منه من الجانبين.[50][51] ويُذكر أنَّ أعمال الإنشاء والبناء في القلعة الجديدة، التي سُمِّيت في المصادر العثمانية القديمة «بوغاز كسن حصاري» أي «القلعة قاطعة المضيق»، ثُمَّ عُرفت لاحقًا بِـ«قلعة روملِّي حصار»، تمَّت في أربعة أشهُرٍ؛ وتذكر إحدى الروايات أنَّها اكتملت في أربعين يومًا،[50] في حين تُقدِّرُ دراساتٌ مُعاصرة أنَّ هذا العمل الهائل اكتمل خِلال ثلاثة أشهر ونصف.[51] ولمَّا اكتملت القلعة، شحنها السُلطان بِأربعمائة جُندي مُختار بِقيادة فيروز آغا، ونُصبت فيها مدافعٌ بِمُختلف الأبعاد. وأمر السُلطان فيروز آغا بِتوقيف جميع السُفن المارَّة بِالمضيق وتفتيشها، وتحصيل رسم مُناسب مع حُمُولاتها، وإغراق أي سفينة لا تُطيع الأوامر. ولقد قام فيروز آغا بِتنفيذ هذا الأمر، حيثُ أغرق سفينة تابعة لِلبُندُقيَّة، في شهر شعبان المُوافق لِشهر آب (أغسطس)، نظرًا لِرفضها امتثال الأوامر.[la 21][51][52] وعاد السُلطان إلى أدرنة يوم الإثنين 12 شعبان المُوافق فيه 28 آب (أغسطس)،[51] لِيُتابع استعدادات فتح القُسطنطينيَّة.

باكتمال القلعة، كسب السُلطان محمد موقعًا استراتيجيًّا واقتصاديًّا يحول دون وُصُول الإمدادات القادمة من إمبرطوريَّة طربزون عن طريق بحر البنطس (الأسود)، وبِالتالي عزل القسطنطينية اقتصاديًّا، وأصبحت قلعته الجديدة قاعدةً لِأعماله العسكريَّة في أوروپَّا ومُستودعًا لِلزَّاد والعتاد.[52] كان بناء القلعة بِمثابة النُقطة الحرجة التي وصلت إليها العلاقة السلميَّة بين الروم والعثمانيين، إذ أدرك الإمبراطور أنَّ بناءها مُقدِّمة لِإسقاط المدينة، فتملَّكهُ الهلع، وأرسل وفدًا إلى السُلطان في أدرنة لِلاحتجاج، لِأنَّ بناء القلعة بِنظره يعني خرق السُلطان لِلمُعاهدة التي سبق أن عقدها والده مع الإمبراطور يُوحنَّا الثامن ونصَّت على عدم قيام العثمانيين بِبناء تحصيناتٍ على الساحل الأوروپي لِلبوسفور، إلَّا أنَّ السُلطان أبدى عدم اكتراث، وبيَّن بِصُورةٍ قاطعةٍ أنَّهُ لم يخرق أيَّة مُعاهدة، وأنَّهُ رجل سلام، وأنَّ ما قام به تطلَّبته سلامة دولته وجيشه، وأنَّهُ لم يستهدف نُشُوب الحرب.[53] وذكَّر السُلطان محمد الوفد أنَّ موقع القلعة لا يتبع بيزنطة ولا الجنويين، وأنَّهُ نُقطة عُبُور تابعة لِلعُثمانيين وحدهم. يُضاف إلى ذلك، أنَّ توفير الأمن اللازم لِلمضيق سوف يقضي على قرصنة فُرسان الإسبتاريَّة والبنادقة والقطلونيين وغيرهم ممن يُضر بِالتجارة العثمانية والروميَّة على حدٍ سواء.[51] ولمَّا رأى السُلطان إصرار الوفد على موقفه قال لهم: «إِنَّ لَكُم القُسطَنطِينِيَّةَ بِأسوَارِهَا وَلَيسَ لَكُم وَرَاءَ ذَلِكَ مِن شَيءٍ، وَهَل نَسِيتُم مَا انتَابَ وَالِدي مِنَ الفَزَعِ عِندَمَا تَحَالَفَ إِمبَرَاطُورُكُم مَعَ المَجَرِ؟... وَقَد ارتَعَد المُسلِمُونَ مِنَ الخَوفِ والفَزَعِ، وكُنتُم تسخَرُونَ مِنهُم وَتشمَتُون...»، وأعلمهم أنَّهُ ليس لِلرُّومِ الحق أو القُوَّة في منع ما يقوم به، فإنَّ كلا الشاطئين يتبع الدولة العثمانية، فأمَّا الشاطئ الآسيوي فلِأنَّهُ يسكنه المُسلمون، وأمَّا الشاطئ الأوروپي فلِأنَّ الروم هجروه ولا يقدرون على الدفاع عنه. وطرد السُلطان أعضاء الوفد شرَّ طردة قائلًا لهم: «اذْهَبُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ السُّلْطَانَ العُثْمانِيُّ الآنَ يَخْتَلِفُ عَن أَجدَادِهِ فَإِنَّ لِي عَزمًا فَوقَ عَزمِهِم وَقُوَّةً فَوقَ قُوَّتِهم، اِنصَرِفُوا الآنَ إِلَى دِيَارِكُم بِسَلَامٍ، وَواللهِ مَا جَائَنِي أَحَدٌ مِنكُم بَعدَ ذَلِكَ بِمِثلِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ إلَّا قَتَلتُه».[52] نتيجةً لِرد السُلطان قرَّر الإمبراطور العمل على تدمير القلعة وقتل حاميتها، فحذَّرهُ رجال بلاطه أنَّ هذا لا يعني سوى الإسراع في إعلان حربٍ غير مُتكافئة، وكان الإمبراطور يُدرك ذلك، إلَّا أنَّهُ اعتقد أنَّ لا قيمة لِتأجيل الحرب.[53] وبِموجب إحدى الروايات فإنَّ الصدر الأعظم خليل باشا الجندرلي حاول إقناع السُلطان محمد بِعدم مُهاجمة القُسطنطينيَّة، وذلك مُقابل مبلغٍ من المال تلقَّاه من الإمبراطور البيزنطي. وبِحسب هذه الرواية فإنَّ الإمبراطور أرسل إلى خليل باشا، الذي كان على علاقةٍ وثيقةٍ وقديمةٍ بِالإمبراطور، أسماكًا محشُوَّةً بِالذهب؛ فعمل الباشا، مُقابل هذا الذهب، على إقناع السُلطان بِالتخلِّي عن فكرة الفتح. إلَّا أنَّ السُلطان، الذي كان يعلم حقيقة الموضوع، قال أنَّهُ سيُمضي الشتاء في أدرنة ثُمَّ يُفكِّر في الموضوع عند حُلُول الربيع.[51][52] وتُشير المصادر الروميَّة أيضًا، أنَّ العثمانيين كانوا يُسمُّون خليل باشا بِـ«شريك الكافر». وفي جميع الأحوال، فإنَّ المصادر تتفق بِشكلٍ عام، أنَّ خليل باشا كان مُعارضًا لِلحملة على القُسطنطينيَّة؛ بل يتجاوز الأمر ذلك، حيثُ يوجد ادعاء بأنَّ الصدر الأعظم سالف الذِكر، كان يتجسَّس لِصالح الروم.[51]

قضى السُلطان محمد شتاء سنة 1452 - 53م في أدرنة يُعدُّ الرجال والعتاد لِفتح العاصمة الروميَّة،[54] فجمع جيشًا جرَّارًا تُقدِّر المصادر المُعاصرة تراوح عدد أفراده بين 50,000 و80,000 جُندي، بما فيهم ما بين 5,000 و10,000 إنكشاريّ،[la 22] و70 مدفعًا،[la 23] وغيرها من آلات الحصار الضخمة كالمجانيق والمدقَّات والمهاريس، التي استُعملت لِأوَّل مرَّة في التاريخ.[54] ووفد على السُلطان مُهندسٌ مجريّ يُدعى «أوربان» كان قد طاف في عدَّة دُول أوروپيَّة عارضًا على مُلُوكها خبراته الصناعيَّة الحربيَّة، فَلَم يلقَ تجاوبًا منهم، فعرض على الإمبراطور البيزنطي، لكنَّ الأخير لم يكن قادرًا على تسديد النفقات المطلوبة، فتوجَّه إلى العثمانيين وعرض على سُلطانهم أن يصُبَّ لهُ مدفعًا خارقًا «ينسف أسوار بابل نفسها»، فأُعجب السُلطان بِالفكرة ومنح أوربان أموالًا جزيلة، فقام الأخير بِصبِّ مدفعٍ هائلٍ من ثلاثُمائة قنطار من النُحاس، وعاونه في ذلك مُهندسان مُسلمان أحدهُما يُدعى «صاروچه» والآخر «مُصلح الدين»، كما صبَّ عدَّة مدافع أُخرى أصغر حجمًا.[la 24][la 25][50][55][56] أمَّا الإمبراطور البيزنطي، فقد قضى تلك الفترة يُحاول الحُصُول على مُساعدة عسكريَّة من الغرب الأوروپي، وأمر بِإغلاق مدخل القرن الذهبي بِسلسلةٍ حديديَّةٍ غليظة لِلحيلولة دون دُخُول السُفن العثمانية إلى مياه المضيق المذكور، وأرسل إلى عدَّة دُول غربيَّة يطلب منها نجدة على وجه السُرعة في سبيل إنقاذ عاصمته من خاتمةٍ مُروِّعة. لكنَّ الرد الأوروپي جاء مُتفاوتًا وفقًا لِمصلحة كُل دولة، فلبَّى أهالي جنوة طلبه، وأرسلوا أُسطولًا بحريًّا تحت إمرة يُوحنَّا جُستنياني بِرفقة 700 مُقاتل،[57][la 26] كما قدَّم الجنويُّون، في مُستعمرة غلطة، أربعة آلاف مُقاتل، لم يكن هدفهم الحقيقي مُساعدة الروم بِقدر ما استهدفوا سبق البنادقة، في حال النصر. وكان في المدينة حوالي ألف وستُمائة من البنادقة وغربيُّون آخرون يعيشون فيها، وقد عدُّوا هذه الحرب على أنها حربهم.[56] وأبدى البابا نقولا الخامس استعداده لِلمُساعدة، شرط أن تتحد الكنيستان الشرقيَّة والغربيَّة. وافق قُسطنطين على هذا الشرط، على الرُغم من عُمق جُذُور الخلاف التاريخي بين الأرثوذكس والكاثوليك. ولِلدلالة على رغبته الإيجابيَّة، فقد جرت، في كاتدرائيَّة آيا صوفيا مراسم دينيَّة، وفق الطقس اللاتيني الكاثوليكي، بِرئاسة المبعوث البابوي الكردينال إيزيدور الكييڤي، المُرسل لِتنفيذ إجراءات الاتحاد. وما أن حصل ذلك حتَّى ضجَّت المدينة بالاحتجاج والسخط على الإمبراطور والبابويَّة، وترأَّس حركة الاحتجاج هذه كبير الوزراء الأرشدوق لوقا نوتارس، الذي قال أنَّهُ يُفضِّل رؤية عمائم المُسلمين في المدينة على أن يرى القُبَّعات الحمراء لِلكرادلة الكاثوليكيين.[57][58] وهكذا حالت الخِلافات العميقة بين النصارى دون تقديم المُساعدة البابويَّة. أمَّا الدُول الأوروپيَّة الأُخرى فلم تُحرِّك ساكنًا.

الحصار النهائي للقُسطنطينيَّة[عدل]

بعد اكتمال الاستعدادات العثمانية، كان على السُلطان محمد إيجاد سببٍ لِفتح باب الحرب مع الروم، وجاءت هذه الفُرصة بعدما وقعت إشكالات بين رعايا بيزنطيين وآخرين مُسلمين، لِأسبابٍ تختلف المصادر على تحديدها. ففي إحدى الروايات أنَّ راعيًا مُسلمًا، يعمل في خدمة الأمير قاسم بك بن إسفنديار الجندرلي، نسيب السُلطان محمد الثاني، قام بِرعي خُيُوله في حديقة أو مرعى أحد الأروام شرق ناحية سلوري، على سواحل بحر مرمرة، فلمَّا اعترضه صاحب المرعى، نشبت بينهما مُشادة تطوَّرت إلى تضارب، فاجتمع على المُسلم العديد من الروميين وضربوه ضربًا مُبرحًا قبل أن يطردوه. فتوجَّه إلى سيِّده وأعلمه بِالحادثة، فرفعها بِدوره إلى كتخدا الناحية سالِفة الذِكر، الذي رفع الأمر إلى السُلطان محمد ، فاستغلَّ الحادثة وأعلن الحرب على الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة. ويُقال أنَّ الإمبراطور قُسطنطين الحادي عشر كان يُشجِّع رعاياه على مثل هذه الأعمال لِعرقلة الاستعدادات العثمانية، وأصدر أوامره بِطرد المُسلمين بِالعصيّ ما أن يتجاوز أحدهم بُستانًا يعود لِروميّ، ممَّا شجَّع على نُشُوب هذا الحادث، الذي اعتبره السُلطان محمد إخلالًا بِالمُعاهدة السلميَّة بين العثمانيين والروم، واتخذه ذريعةً لِإعلان الحرب.[51] وفي روايةٍ أُخرى ذكرها المُؤرِّخ العُثماني دورسون بك، الذي شهد حصار القُسطنطينيَّة، فإنَّهُ أثناء عودة جيشٌ عُثماني من قلعة روملِّي حصار إلى أدرنة، أراد عدَّة رجال من طائفة القپوقوليَّة شراء بعض الأغنام من رُعاةٍ روم، فنشبت مُشاجرة بين الطرفين تدخَّل فيها بعض السُكارى من الروم، فقُتل البعض من الفريقين وأدَّى ذلك إلى قطع العلاقات السياسيَّة بين الدولة العثمانية والإمبراطوريَّة البيزنطيَّة، وإعلان السُلطان محمد لِلحرب.[2][51]

ولمَّا جاء الربيع من سنة 857هـ المُوافقة لِسنة 1453م، خرج السُلطان محمد على رأس جيشه العرمرميّ من أدرنة قاصدًا القُسطنطينيَّة، واستصحب معهُ في هذه الغزوة خلقًا كثيرًا من العُلماء والمشايخ؛ من أشهرهم: آق شمسُ الدين، وخليفة حاجي بيرم، وآق بيق دده، وأحمد بن إسماعيل الكوراني، وخسرو محمد أفندي، وغيرهم.[50] وقد سُوِّيت الطريق التي تصل أدرنة بِالقسطنطينية بِمعيَّة 200 عامل يُشرف عليهم 50 عاملًا ماهرًا، وذلك لِتسهيل جرِّ المدفع الهائل الذي صنعه أوربان المجري، وسُمِّي بِـ«المدفع الشاهاني» أي الملكي، الذي أُخرج من أدرنة يجُرُّه 60 ثورًا ويسنده 200 جُندي على كُلِّ جانبٍ لِضمان عدم تزحلقه وميلانه. وأوكلت قيادة هذه القافلة إلى قائدٍ يُدعى قراجة باشا، الذي كلَّفهُ السُلطان بِتطهير جوار القُسطنطينيَّة، فاستولى على جميع البلدات والقُرى المُجاورة، كما أغار على إمارة المورة لِلحيلولة دون إيصال المدد منها إلى عاصمة الروم.[54][la 27] وصل السُلطان إلى مشارف القسطنطينية في يوم الخميس 26 ربيع الأوَّل 857هـ المُوافق فيه 6 نيسان (أبريل) 1453م، فجمع الجُند وخطب فيهم خطبةً قويَّة حثَّهم فيها على الجهاد وطلب النصر أو الشهادة، وذكَّرهم فيها بِالتضحية وصدق القتال عند اللقاء، وقرأ عليهم الآيات القُرآنيَّة التي تحثُّ على ذلك، كما ذكر لهم الحديث النبويّ الذي يُبشِّرُ بِفتح القسطنطينية وفضل الجيش الفاتح لها وأميره، وما في فتحها من عزٍّ لِلإسلام والمُسلمين، وقد بادر الجيش بِالتهليل والتكبير والدُعاء.[59]

وفي اليوم التالي، فرض العثمانيون حصارًا بريًّا مُحكمًا على المدينة، بحيثُ امتدَّت السلسلة البشريَّة العسكريَّة العثمانية من شاطئ القرن الذهبي إلى شاطئ بحر مرمرة،[la 28] فعُزلت المدينة ولم يعد بِوسع أحد مُغادرتها أو دُخُولها،[60] وحاصر المدينة، من جهة البحر، أُسطُولٌ بحريٌّ مُؤلَّفٌ من 126 سفينة وفق تقديراتٍ مُعاصرة،[la 29] ونصب السُلطان حولها أربع عشرة بطَّاريَّة مدفعيَّة.[2]

سقوط المدينة بيد المُسلمين واتخاذها عاصمةً لِلعُثمانيين[عدل]

في صباح يوم 2 ربيع الآخر المُوافق فيه 12 نيسان (أبريل)، أُعطيت الإشارة لِلمدفعية بالقصف، وابتدأت الحرب. والواضح أنَّ المدفعيَّة العثمانية كانت سلاحًا حاسمًا في الحصار، إذ أخذت تقصف أبواب وأسوار وأبراج المدينة، وبدأت كُتلٌ كبيرةٌ من الأسوار الخارجيَّة تتخلخل وتسقط على الأرض، ولكن عند حُلُول الظلام كان الروم يعملون في إصلاحها.[61] فمن المعلوم أنَّ المدافع العثمانية الهائلة، وخاصَّةً المدفع الشاهاني، كان الواحد منها يُطلق سبع طلقات في اليوم وطلقة واحدة بِالليل، حيثُ يستغرقُ ملئ المدفع وتبريده ساعتين،[54] فكان المُدافعون يستغلُّون هذه المُدَّة لِإصلاح الأضرار. وتُبالغ المصادر القديمة في تحديد وزن القذيفة، فتجعلها بِالأطنان، ويُعتقد أنَّ وزنها الفعليّ وصل إلى مئات الكيلوغرامات.[62]ج[›] ولم تنقطع المُساعدات المسيحيَّة من أوروپَّا، ففي أثناء الحصار وصلت الإمدادات الجنوية بقيادة يُوحنَّا جُستنياني، وتوجَّهت لِلدُخول إلى ميناء القُسطنطينيَّة، فعارضتها السُفن العثمانية وانتشرت بينهما معركةٌ هائلة في يوم 11 ربيع الآخر 857هـ المُوافق فيه 21 نيسان (أبريل) 1453م، انتهت بِفوز جُستنياني ودُخُوله الميناء بعد أن رفع المحصورون السلسلة الحديديَّة الغليظة ثُمَّ أعادوها بعد مُرور الجنويين كما كانت. وكان لوصول هذه القُوَّة أثر كبير في رفع معنويات الروم، وقد عُيِّن قائدها جُستنياني قائدًا للقوات المدافعة عن المدينة.[62][63] وقد حاولت القُوَّات البحريَّة العثمانية تخطِّي السلسلة الضخمة سالِفة الذِكر والوُصُول بِالسُفن الإسلاميَّة إلى داخل المضيق، وأطلقوا سهامهم على السُفن الأوروپيَّة والبيزنطيَّة ولكنهم فشلوا في تحقيق مرادهم في البداية، وارتفعت الروح المعنويَّة لِلمُدافعين عن المدينة. ويُروى أنَّ السُلطان محمد لمَّا رأى ما نزل بِسُفنه ورجاله من القتل والتمزيق لم يتمالك نفسه، فاندفع نحو البحر حتَّى غاص حصانه إلى صدره، وكانت السُفن المُتقاتلة على مرمى حجرٍ منه، فأخذ يصيح لِأمير البحار سُليمان باشا بلطة أوغلي أن يمنع الأعداء بِكُل ما أوتي من قُوَّة، ثُمَّ خرج من الماء بعد أن دخل الجنويُون المضيق، وعاد إلى مُعسكره وهو مُطرقٌ في صمتٍ مُغيظ، واستدعى إليه سُليمان باشا وعنَّفهُ واتهمه بِالجُبن، واكتفى بِعزله من منصبه لمَّا رأى أنَّهُ أُصيب في عينه وأنَّهُ فعل ما بوسعه لِلحيلولة دون دُخُول الجنويين إلى المضيق لولا أن عاكسته الرياح، وعيَّن بدلًا منه حمزة بك الأرناؤوطي.[64]

تكدَّر السُلطان بعدما أُشكل أمر فتح المدينة، فانتهز الصدر الأعظم خليل باشا الجندرلي الفُرصة، واتفق معهُ كثيرٌ من الوُزراء والأُمراء المُعارضين لِهذه الحملة، فألحوا على السلطان في قُبُول المُصالحة،[50] وقال خليل باشا أنَّهُ قد يكون من المُمكن إسقاط الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة إلَّا أنَّ هذا سوف يجُر الدولة العثمانية إلى حربٍ مع أوروپَّا بِأسرها، واقترح على السُلطان قبول 70,000 دوقية ذهبية جزيةً سنوية وإبرام الصلح مع الإمبراطور.[54] تردَّد السُلطان في اتخاذ قراره، واستشار بقية أُمرائه وعُلمائه، فأشار عليه أكثر العُلماء والمشايخ، ومن الوزراء زغانوس باشا وإسحٰق باشا بِالثبات على الحصار والقتال، وبشَّره الشيخ آق شمسُ الدين بِالفتح، فقوي قلب السُلطان بِإشارتهم ونصيحتهم، فردَّ المُخالفين، وأمر بِالمُحاصرة من جانب القرن الذهبي أيضًا،[50] وأخذ يُفكِّر في طريقةٍ لِدُخُول مراكبه إلى المضيق لِإتمام الحصار. وخطرت بِبال السُلطان فكرة غريبة تقضي بِنقل المراكب برًّا خلف هضاب غلطة، من ميناء بشكطاش حتَّى القرن الذهبي. وتمَّ هذا العمل بِتمهيد طريق البر المُختلف على طولها، فقيل فرسخٌ واحدٌ (ثلاثة أميال) وقيل فرسخان (ستة أميال)، فرُصَّت فوقه ألواحٌ من الخشب صُبَّت عليها كميَّة من الزيت والدُّهن لِسُهُولة زلق المراكب عليها، وبِهذه الكيفيَّة أمكن نقل نحو سبعين سفينة في ليلةٍ واحدةٍ، وأضحت العاصمة البيزنطيَّة، بعد ذلك، مُحاصرةً ومُهددةً من الجهات كافَّة.[62][64] وحتَّى يُموِّه السُلطان على هذه العمليَّة، قامت مدفعيَّته، المُرابطة خلف أسوار غلطة وفي أعالي الهضاب، بإطلاق قذائفها باتجاه الأسوار المُطلَّة على القرن الذهبي بِصُورةٍ مُستمرَّةٍ، ليلًا ونهارًا.[65]

استيقظ أهلُ المدينة البائسة صباح يوم 12 ربيع الآخر المُوافق فيه 22 نيسان (أبريل) على تكبيرات العثمانيين المُدوِّية، وهتافاتهم المُتصاعدة، وأناشيدهم الإيمانيَّة العالية، وموسيقاهم العسكريَّة،[66] وفُوجئوا بِالسُفن العثمانية وهي تُسيطر على ذلك المعبر المائي، ولم يعد هُناك حاجزٌ مائيٌّ بين المُدافعين عن القسطنطينية وبين الجُنُود العثمانيين، وأدركوا أنَّ لا مناص من نصر المُسلمين عليهم، وقد كتب المُؤرِّخ الرومي «دوكاس» يصف الصدمة الروميَّة: «مَا رَأَينَا وَلَا سَمِعنَا مِن قَبلِ بِمِثلِ هَذَا الشَّيءَ الخَارِق؛ مُحَمَّدٌ الفَاتِح يُحَوِّلُ الأَرضَ إِلَى بِحَارٍ وَتَعبُرُ سُفُنَهُ فَوقَ قِمَمِ الجِبَالِ بَدَلًا مِنَ الأَموَاجِ، لَقَد فَاقَ مُحَمَّد الثَانِي بِهَذَا العَمَلِ الإِسكَندَرَ الأَكبَرَ».[62][67] والحقيقة أنَّ الصدمة كانت عنيفةً جدًا، إذ إنَّ هذه العمليَّة أحدثت انهيارًا في معنويَّات الروم، لِأنَّ الأسوار في هذه الناحية كانت ضعيفة ولم يكن يُعتمد عليها، لِاستبعاد وُصُول أُسطولٍ مُعادٍ إلى داخل الميناء. وبعد ستَّة أسابيعٍ من الحصار والقصف، تبلورت مواقع اقتحام المدينة وهي بين تكفور سراي وباب أدرنة، وعند باب القدِّيس رومانوس في وادي ليكوس، وبِالقُرب من الباب العسكري الثالث.[68] وفي يوم 15 جمادى الأولى 857هـ المُوافق 24 أيَّار (مايو) 1453م، بعث السُلطان محمد نسيبه الأمير قاسم بك بن إسفنديار الجندرلي إلى الإمبراطور البيزنطي، يُخبره أنَّهُ لو سلَّم البلد إليه طوعًا يتعهَّد إليه بِعدم مس حُريَّة الأهالي أو أملاكهم وأن يُعطيه شبه جزيرة بلبونس لِيحكمها تحت سيادة الدولة العثمانية.[62] ردَّ قُسطنطين قائلًا أنَّهُ يشكر الله إذا جنح السُلطان إلى السلم وأنَّهُ يرضى أن يدفع لهُ الجزية، أمَّا القسطنطينية فإنَّهُ قد أقسم أن يُدافع عنها حتَّى آخر نفس في حياته، فإمَّا أن يحتفظ بِعرشها أو يُدفن تحت أسوارها،[68] وقال أيضًا أنَّ ما يطلب السُلطان تسليمه ليس قلعة بل هو أكبر تاج إمبراطوري مسيحي يرجع تاريخه إلى ألف وخمسُمائة عام، لِذلك فهو سيُقاتل دفاعًا عنه حتَّى الموت، وسيقبل بِأيِّ شُرُوطٍ أُخرى لِلسُلطان.[69] عند ذلك عقد السُلطان مجلسًا حربيًّا ونبَّه على قادته أن يُعلموا الجُنُود بِالاستعداد لِلهُجُوم في يوم 20 جُمادى الأولى الموافق 29 أيار (مايو)، ووعد الجنود بِمكافأتهم عند تمام النصر وبِإقطاعهم أراضي كثيرة. وقد حاول الصدر الأعظم خليل باشا ثني السُلطان عن اتخاذ هذا القرار، لِلمرَّة الأخيرة، بحجة ما كان قد شاع عن وصول قوة مجرية وبندقية إلى مياه جزيرة ساقز ومضيق چنق قلعة، وأنَّ جيشًا مسيحيًّا كبيرًا أكمل استعداداته الأخيرة لِعُبُور نهر الطونة (الدانوب) نحو الجنوب، لكنَّ السُلطان لم يُصغِ إليه. وفي الليلة السابقة لِلهُجُوم أشعلت الجُنُود العثمانية الأنوار أمام خيامها لِاحتفال بِالنصر المُحقَّق لديهم، وظلُّوا طول ليلتهم يُهلِّلون ويُكبِّرون.[62][69]

ولمَّا لاح الفجر، صدرت أوامر السُلطان بِالهُجُوم العام على القُسطنطينيَّة، وكان قد مضى على حصارها وضربها المُتواصل ثلاثةٍ وخمسين يومًا، فهجم العثمانيون على الأسوار وتسلَّقُوها، وتركَّز الهُجُوم على باب القدِّيس رومانوس في وادي ليكوس، ودخل المُسلمون المدينة من كُلِّ فجٍّ وأعملوا السيف فيمن عارضهم، وأُصيب جُستنياني إصابةً بالغةً أودت بحياته بعد قليل، وأخلى الأهالي الشوارع والبُيُوت والتجأوا إلى الكنائس مع تتابع سُقُوط أقسام المدينة بِيد الفاتحين، وهرع فارسٌ سپاهيٌّ شاب يُدعى حسن الألوباطلي مع 30 جُنديًا وركَّز الراية العثمانية فوق أحد أبراج باب القدِّيس رومانوس، وقُتل ما أن فعل ذلك مع 18 جُنديًّا من الذين كانوا معه، لكنَّ البقيَّة حافظوا على الراية فلم تسقط بعد ذلك. ترجَّل محمد الثاني عن حصانه ما أن شاهد الراية السُلطانيَّة تُرفرفُ فوق البُرج، وخرَّ على الأرض ساجدًا، شاكرًا الله على تحقيق نُبُوءة فتح القسطنطينية على يديه، ولُقِّب مُنذ ذلك الوقت بِـ«الفاتح». ولم تلبث جميع أقسام القسطنطينية أن سقطت بِيد المُسلمين بعد أن قضى الجيش العُثماني على أوكار المُقاومة الأخيرة، فكان فتحها عنوةً. وبِفتح القسطنطينية سقطت الإمبراطوريَّة البيزنطيَّة، بعد أحد عشر قرنًا ونصف تقريبًا، ودخل السُلطان محمد المدينة عند الظهر في احتفالٍ كبيرٍ، ودخلت معهُ الجُيُوش تسيرُ في تشكيلٍ نظاميٍّ، وتوجَّه نحو ميدان كاتدرائيَّة آيا صوفيا حيثُ تجمَّع آلاف البشر ومعهم الرُهبان والقساوسة، فلمَّا شاهدوا السُلطان سجدوا له على الأرض، فطلب منهم النُهُوض، وأمَّنهم على حياتهم وحُرِّيتهم، ثُمَّ ساعد البطريق المسكوني «يُستنيانُس الثاني» الذي كان راكعًا على النُهُوض وأمَّنه على نفسه ورعيَّته.[62][69] ثُمَّ زار السُلطان كاتدرائيَّة آيا صوفيا نفسها وأمر بِإفراغها ورفع الآذان فيها، إعلانًا بِجعلها مسجدًا جامعًا لِلمُسلمين.[70] أمَّا الإمبراطور قُسطنطين فقاتل حتَّى مات في الدفاع عن وطنه، ولا يُعرف على وجه اليقين كيف كانت نهايته، فقيل أنَّهُ مات سحقًا تحت أرجل جُنُوده الهاربين من أمام العثمانيين،[69] وقيل أنَّ جُنديًا عزبيًّا رآه وهو يُحاول الهُرُوب من ناحية باب أدرنة، فانقضَّ عليه وأسقطه عن حصانه وقطع رأسه، وبقي بين القتلى ولم يُعرف إلَّا من خلال بعض العلائم التي تختص بِالقياصرة بِدلالة بعض أقاربه.[50] وتذكر بعض المصادر أنَّ السُلطان محمد أمر بِالبحث عن جُثَّة الإمبراطور وأحضرها وسلَّمها إلى الرُهبان وأمر بِدفنه بِإقامة المراسم ذاتها التي كانت تُقام عند وفاة أي إمبراطورٍ روميّ.[69]

ولمَّا كانت المدينة قد افتُتحت عنوةً، أي بِحدِّ السيف، فقد أمر السُلطان بِالنداء في العسكر بِالتنفيل ح[›] ثلاثة أيَّام، فغنم عسكر الإسلام غنائم لم يُسمع بِمثلها من قبل في التاريخ الإسلامي، ثُمَّ منعهم بعد ثلاثة أيَّام.[50] وجال السُلطان في المدينة ليُشاهد معالمها ويتعرَّف على أقسامها، ويُروى أنَّهُ لمَّا شاهد قصر جستنيان وقد أصبح خاويًا على عُرُوشه بعد أن كان مسكن الأباطرة العِظام طيلة قُرُون، أنشد بِالفارسيَّة بيتًا من الشعر لِأنوري الأبيوردي:[71][la 30]

وتعريبه: «أصبح البوم قارع الطُبُول في قصر أفراسياب، وأصبح العنكبوت حاجب قصر قيصر»، وهو يقصد بِذلك الإشارة إلى تبدُّل الأيَّام والأحوال، فالبوم والعنكبوت سكنت القُصُور التي كانت يومًا عامرة بالخدم والحشم والحُجَّاب، وزال مُلك الحُكَّام العظام وأصبح كأن لم يكن. وقرَّر السُلطان أن يتخذ من القسطنطينية عاصمةً لِدولته، بل العاصمة الإسلاميَّة الكُبرى، فاستبدل اسمها باسم «إسلامبول» أي «تخت الإسلام» أو «مدينة الإسلام»،[62] ثُمَّ حُرِّف هذا اللفظ فيما بعد فأصبح «إستنبول» أو «إسطنبول». بعد ذلك أُرسلت المراسيل إلى السلاطين والأُمراء المُسلمين لإعلامهم بفتح المدينة الحصينة، وفي مُقدِّمة هؤلاء الخليفة العبَّاسي المُقيم بالقاهرة، أبو البقاء حمزة بن محمد القائم بأمر الله، والسُلطان المملوكي الأشرف سيف الدين إينال العلائي، وممَّا ورد في الرسالة إلى السُلطان والخليفة سالفيّ الذكر:[72]

مُتيمنًا بذكرهِ القديم ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَـٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِی ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَاۤءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَاۤءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاۤءُۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ قَدِيرࣱ﴾...إنَّ من أحسن سُنن أسلافنا

أنهم مُجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ونحنُ على تلك السُنَّة قائمون وعلى تلك الأُمنية دائمون مُمتثلين بقوله تعالىٰ: ﴿قَـٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾ ومُستمسكين بقوله

: «مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». فهممنا هذا العام... مُعتصمين بحبل ذي الجلال والإكرام ومُستمسكين بفضل الملك العلَّام، إلى أداء فرض العزاء في الإسلام مؤتمرين بأمره تعالىٰ: ﴿يَـٰۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَـٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ﴾. وجهَّزنا عساكر الغُزاة والمُجاهدين من البرِّ والبحر، لفتح مدينة مُلئت فُجورًا وكُفرًا. والتي بقيت وسط الممالك الإسلاميَّة تُباهي بكُفرها فخرًا...

وقد وصل قاصد السُلطان محمد إلى القاهرة في شهر شوَّال سنة 857هـ، فلمَّا بلغ السُلطان إينال انتصار العثمانيين ودُخُول القسطنطينية في حوزة المُسلمين سُرَّ سُرورًا عظيمًا، ودُقَّت البشائر بِقلعة الجبل، ونُودي في القاهرة بِالزينة، ثُمَّ عيَّن السُلطان أمير الآخور يرشباي رسولًا إلى السُلطان العُثماني يُهنِّئه بِالفتح العظيم،[73][74] وكذلك فعل السُلطان البهمني علاءُ الدين أحمد شاہ وحُكَّام مُسلمون عديدون.[69]

ترتيبات السُلطان في عاصمته الجديدة بُعيد افتتاحها[عدل]

بعد اعتمادها عاصمةً جديدةً لِلبلاد، حرص السُلطان محمد على أن تعود الحياة بِسُرعة إلى القُسطنطينيَّة، وأن تستفيد من المزايا العسكريَّة والاقتصاديَّة التي كانت تتمتَّع بها، فأقدم على خُطواتٍ عدَّة ساهمت في سُرعة انتعاشها، فشجَّع المُسلمين إلى الهجرة إليها لِلاستفادة من قيمة موقعها التجاري دون أن يُهمل أمر سُكَّانها الأصليين، فشجَّع من هاجر من النصارى واليهود على العودة والاستمرار في مُزاولة نشاطهم، وحشد فيها بِوجهٍ خاصٍّ عددًا كبيرًا من صقالبة الجنوب، وهكذا أصبحت المدينة تعُجُّ من جديدٍ بِالحياة والنشاط، ولو أنَّ طابعها الرومي قد اختلط بِمزيجٍ من العناصر الجديدة التي حشدها السُلطانُ فيها، وهُم من التُركمان والأرناؤوطيين والبُلغار والصربيين وغيرهم.[76]

كما عمل السُلطان على تشجيع بقاء الجالية الجنويَّة، التي كان لها دورٌ كبيرٌ في تنمية التجارة، فأبقى ما كان لِلجنويين من امتيازاتٍ وزاد عليها، فكانوا بِذلك أداةً لِنُمُوِّ ثرورة المدينة من جهة، وواسطة الاتصال بِالدُول الأوروپيَّة من جهةٍ أُخرى. ونهج السُلطان سياسة التسامح الديني حتَّى يتسنَّى لهُ الاستفادة من العناصر المسيحيَّة التي أضحت تُكوِّن رعيَّته المسؤولة عن استثمار البلاد، ولِهذا أبقى المسؤوليَّات الدينيَّة لِلأرثوذكس في يد الكنيسة، وعلى رأسها البطريق المسكوني.[77] وعمل الفاتح على تنظيم أوضاع الرُّوم المقهورين وسعى إلى استمالة الكنيسة الأرثوذكسيَّة بِاعتباره راعيها وحاميها ضدَّ البابا والغرب الكاثوليكي،[76] فأمَّن المسيحيين الأروام على مُمتلكاتهم الشخصيَّة وعلى أموالهم، وأعطاهم نصف الكنائس في المدينة وجعل النصف الآخر جوامع لِلمُسلمين،[70] وترك للأرمن حُريَّة اختيار بطريق على رأس كنيستهم.[78] وكان البطريق المسكوني «يُستنيانُس الثاني» قد تُوفي بُعيد فتح القسطنطينية بِيومٍ فقط، وقيل عزله السُلطان محمد كونه كان مُؤيدًا لِلاتحاد بين الكنيستين الشرقيَّة والغربيَّة،[69] وبجميع الأحوال فإنَّ السُلطان دعا الكهنة والقساوسة الروم لِينتخبوا بطريقًا جديدًا، ويبدو أنَّهُ اتفق معهم على إيصال رجُلٍ مُعارضٍ لِلاتحاد سالف الذِكر، فكان أن انتُخب الراهب جرجس (جاورجيوس) سكولاريوس، زعيم المُعارضة الأرثوذكسيَّة لِلاتحاد مع الكنيسة الكاثوليكيَّة، باسم «جناديوس الثاني»، ورسمه السُلطان بِنفسه كما كان يفعل الأباطرة الروم، واحتُفل بِتنصيبه بِنفس الأُبَّهة والنظام الذي كان يُعمل للبطارقة في العصر البيزنطي، وسلَّمه عهد الأمن والأمان، وأعطاه حرسًا من عساكر الإنكشارية ومنحهُ حق الحُكُم في القضايا المدنيَّة والجنائيَّة بِكافَّة أنواعها المُختصَّة بِالأروام، وعيَّن معهُ في ذلك مجلسًا مُشكَّلًا من أكبر مُوظفي الكنيسة، وأعطى هذا الحق أيضًا في الإيالات لِلمطارنة والقساوسة، وفي مُقابل ذلك فرض عليهم دفع الخراج مُستثنيًا من ذلك رجال الدين فقط.[70][75][76]

وعاد عددٌ كبيرٌ من الروم إلى القسطنطينية واستقرُّوا حول البطرقيَّة على الساحل الغربي لِلقرن الذهبي، وكان لهم من ثروتهم القائمة على التجارة ومن براعتهم في السياسة ما ضمن لهم مركزًا مرموقًا في الدولة العثمانية، بدايةً من هذا العهد،[75][76] وعُرفوا بِمُرور الزمن بِـ«الروم الفناريِّين».

وأمر السُلطان بإعادة تعمير ما تهدَّم من المدينة وأسوارها نتيجة الحرب، فبدأت أعمال البناء على قدمٍ وساقٍ، واشتغل في هذا الإعمار الأسرى الروم، وقد أُطلق سراحهم عند انتهاء العمل بِأمرٍ من السُلطان على أساس أنَّهم سدَّدوا فديتهم بِعملهم.[69] والتمس السُلطان محمد من الشيخ آق شمس الدين أن يُريه موضع قبر الصحابي أبو أيُّوب الأنصاري، الذي تُوفي أثناء حصار المُسلمين الأوَّل لِلقُسطنطينيَّة ودُفن على مقرُبةٍ من أسوارها، فقال الشيخ أنَّهُ شاهد في الموضع الفُلاني نورًا، فلعلَّ قبره هُناك، فتوجَّه مع السُلطان إلى ذلك الموضع وطلب من الجُند أن يحفروا الأرض، فحفروا مقدار ذراعين حتَّى ظهر رُخامٌ عليه خطٌ عبراني، فقرأه من يعرفه وفسَّره، فإذا هو ما بقي من قبر أبي أيُّوب الأنصاري، فتحيَّر السُلطان محمد وغلب عليه الحال حتَّى كاد أن يسقط لولا أن مسكوه. ثُمَّ أمر ببناء قبَّةٍ عليه، وأمر ببناءٍ مسجدٍ ومدرسةٍ بِقُربه، والتمس من الشيخ آق شمس الدين أن يجلس في ذلك المكان لِلتدريس والعظة، فامتنع واستأذن بِالرُجُوع إلى وطنه قصبة «گوينُك»، فأذن لهُ السُلطان تطييبًا لِقلبه.[6] وقد أصبح هذا المسجد فيما بعد المكان الذي تجري فيه بيعة السلاطين وتقليدهم سيف عُثمان الغازي. وكان قد هرب جمعٌ من أعيان الروم إلى قلعة سلوري، فأرسلوا مفاتيحها إلى السُلطان لمَّا بلغهم سُقُوط القُسطنطينيَّة، وطلبوا منه الأمان، فأجابهم إلى طلبهم وتسلَّم منهم القلعة المذكورة. وسلك هذا المسلك أهلُ قلعة بوغاطوس بِقُرب أدرنة، وغيرهم كثيرٌ من أهل القلاع وأصحابها، بما فيهم صاحب قلعة غلطة، التي دخلها المُسلمون وتسارعوا إلى مسجدها الذي بناه القائد الأُمويّ مسلمة بن عبد الملك عند حصار المُسلمين الثاني لِلقُسطنطينيَّة، وحوَّله الروم إلى كنيسة، فأعادوه إلى سابق عهده.[6][79] وسلَّم السُلطان صوباشيَّة القسطنطينية إلى سُليمان بك القرشدران من خواص خُدَّامه، وأمر بِإعدام الشاهزاده أورخان المُدِّعي بِالحق في عرش آل عُثمان، كما أمر بِالقبض على الصدر الأعظم خليل باشا الجندرلي وأولاده وأتباعه، فحبسهم واستصفى أموالهم، ثُمَّ قُتل خليل باشا بعد أربعين يومًا، وقيل مات ميتةً طبيعيَّةً في حبسه، وأُطلق سراح أولاده وأتباعه. وقال من أخذ بِرواية قتل الصدر الأعظم أنَّ سبب قتله مزيجٌ من ما أضمره السُلطان تجاهه من السوء نتيجة خداعه إيَّاه وخلعه من سلطنته الأولى، وما ثبُت عليه من أنَّهُ كان على تواصُلٍ مع الروم لِلحيلولة دون فتح القُسطنطينيَّة، ولِأنَّ الصدارة العُظمى كان قد مضى على بقاءها في يد آل الجندرلي 90 سنة، ورأى السُلطان أنَّ استمرار هذا الأمر معناه تأسيس سُلالة خاصَّة بِالصدارة بِمُوازاة سُلالة السلطنة، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على آل عُثمان.[69][79][la 31] فكان أن قُتل وعُيِّن مكانه زغانوس باشا.[la 32] وكان من أبرز ما فعله السُلطان أيضًا أن اتخذ لِنفسه لقب «قيصر الرُّوم»، على اعتبار أنَّ الذي يستولي على مدينة عرش القياصرة هو قيصرٌ من الناحية الشرعيَّة، ومدينة عرش الإمبراطوريَّة الرومانيَّة، مُنذُ سنة 330م، هي القُسطنطينيَّة. وقد أيَّد المُؤرِّخ والفيلسوف الرومي جرجس الطربزُني، الذي عاصر فتح القُسطنطينيَّة، اتخاذ السُلطان محمد لِهذا اللقب القديم، كما اعترفت به الكنيسة الأرثوذكسيَّة الشرقيَّة،[la 33][la 34] في حين رفضته الكنيسة الكاثوليكيَّة ومُعظم دُول الغرب الأوروپي، إن لم يكن كُلُّها.

الفُتُوحات في أوروپَّا بعد القسطنطينية[عدل]

فتح سوريجه حصار وإينوز[عدل]

أدَّى سُقُوط القسطنطينية في أيدي المُسلمين إلى تخوُّف مُلٌوك الأطراف من النصارى والمُسلمين من قُوَّة العثمانيين الكبيرة، فأرسلوا رُسلًا إلى ركاب السُلطان محمد لِتجديد روابط الوداد والصُلح والهُدنة بين دُولهم والدولة العثمانية، وكان قيصر الصرب جُريج برانكُڤيچ قد استولى على كثيرٍ من البلاد التي افتتحها المُسلمون زمن السُلطان مراد الثاني، واستردَّها لِنفسه، ولمَّا بلغه خبر فتح القسطنطينية أرسل رسولًا مع مفاتيح القلاع التي أخذها وطلب العفو والأمان من السُلطان، فطلب الأخير منهُ بقيَّة القلاع، فأبى التسليم وأغار على أطراف الدولة العثمانية وقطع عددًا من الطُرق الحيويَّة، فما كان من السُلطان إلَّا أن سار على الفور لِدفع هذا العدوان، فهرب القيصر الصربي إلى المجر، وظنَّ أنَّ السُلطان طمع في مدينة سمندريَّة فقط، فأخلاها وجعل جميع أمواله في قلعة سوريجه حصار، فحاصرها السُلطان أولًا وأخذها بعد قتالٍ شديد، فوجد فيها أموالًا عظيمة فاغتنمها بِأسهل الوُجُوه، وسيطر على الحُصُون التي بِقُربها، ثُمَّ فتح حصن «أمولة» أيضًا، ثُمَّ سيَّر سريَّة من الآقنجيَّة مع محمد بك بن فيروز للإغارة على بقيَّة بلاد الصرب، فخرَّبوا عدَّة نواحي وعادوا مع السُلطان إلى أدرنة، وكانت هذه الحملة في سنة 858هـ المُوافقة لِسنة 1454م.[79]

أشتى السُلطان محمد تلك السنة في أدرنة، وأجرى بعض الترتيبات الإداريَّة والدبلوماسيَّة، ومنها أنَّهُ فوَّض قضاء العسكر إلى مُربيه المولى أحمد بن إسماعيل الكوراني، واستقبل رسول جُريج برانكُڤيچ الذي حمل رسالةً من سيِّده تتضمَّن إعلانه الخُضُوع لِلسُلطان العُثماني، وتعهُّده بِدفع مبلغ ثلاثين ألف دينار سنويًّا (أو ثمانين ألف دوقيَّة حسب مصادر أُخرى) على سبيل الجزية،[70][79] وإن كان مُستعدًا لِأن ينقض هذه التبعيَّة إذا ما وجد مُشجعًا على ذلك. وعقد السُلطان مُعاهدةً مع البُندقيَّة في شهر ربيع الآخر 858هـ المُوافق فيه شهر نيسان (أبريل) 1454م، حافظت بِموجبها هذه الدولة التجاريَّة على امتيازاتها، بعد أن اعتذرت لِلسُلطان عن موقف مُواطنيها في مُساعدة الروم، وعرضت دفع جزية سنويَّة، بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دوقيَّة، كما اعترفت باختصاص المحاكم الشرعيَّة في النظر بِالخُصُومات التي تنشأ بين المُسلمين والبنادقة في الأراضي العثمانية.[80] كما عقد السُلطان الفاتح اتفاقاتٍ سلميَّةٍ مع جُزر أرخبيل بحر إيجة، مثل نقشة ولمنى (لمنوس).[81] وفي أثناء ذلك قدم قاضي بلدة «قرهجك» إلى ركاب السُلطان وشكى من جنويي بلدة «إينوز» وممَّا كانوا يفعلون بِالمُسلمين من الجور والأذيَّة والتعدِّي على ضياع أهل «إيبصلة» و«قرهجك»، وغصب مماليكهم من الجواري والغلمان. فوعد السُلطان القاضي المذكور بِدفع شرِّ الروم، ثُمَّ دعا أحد قادة البحَّارة، واسمه يُونُس باشا الخاصكي، وأمره بِتعمير عشرة أغربة بِالعساكر العزبيَّة والسير إلى جانب إينوز، ففعل ما أُمر به وحاصر البلدة من جهة البحر، في حين حاصرها السُلطان من جهة البر.[79] وكان آخر أسياد هذه البلدة، پالاماد گاتيلوسيو، قد تُوفي، وحصل نزاعٌ بين ابنه دورينو وزوجة أخيه الروميَّة، المدعُوَّة هيلانة نوتارس، على تولِّي الحُكم، مما دفعها إلى الاحتماء بِالسُلطان محمد وإعلان خُضُوعها له.[la 35][la 36] أمام هذا الواقع، استسلمت البلدة لِلعُثمانيين وتسلَّمها السُلطان سلمًا دون قتال، وأرسل يُونُس باشا إلى قلعة «طاش أوز» في مُحاذاة إينوز في البحر، فأخذها. وقيل في بعض المصادر أنَّ دورينو صاحب إينوز لمَّا شاهد مجيء العثمانيين هرب إلى جزيرة سمدرك، ثُمَّ قدم ركاب السُلطان بِأدرنة مُستعفيًا، وقدَّم هدايا كثيرة أرسلها مع ابنته، فعفا عنهُ السُلطان وأقطعه إيالة «زيخنة» في مقدونية، وأرسله إليها في جمعٍ من الخُدَّام، لكن يبدو أنَّ دورينو لم يُسرّ بِعطيَّة السُلطان، فما أن وصل إلى ساحل البحر، حيثُ كان قد أعدَّ سفينةً لِلهرب، افتعل شجارًا مع من كان معه من الحرس كان من نتيجته أن قتلهم وباقي المُسلمين الذين رافقوه، ثُمَّ ركب البحر والتجأ إلى المُستعمرة الجنويَّة في جزيرة مدللي.[79][la 37]

فتح مُعظم بلاد الصرب[عدل]

كانت سياسة السُلطان محمد الفاتح في البلقان، التي وقعت تحت السيطرة العثمانية، تنم عن بُعد نظر ورغبة في جعل هذه البلاد أرضًا مُسالمة لا خاضعة فقط، ومنع أيَّة دولة أجنبيَّة من أن تمُدَّ نُفُوذها جنوبيّ نهر الطونة (الدانوب)، وجعلت هذه السياسة شُعُوب البلقان المسيحيَّة مُتعلِّقة بِالسلام العُثماني، إلَّا أنَّ هذا السلام كان مفروضًا أن يمنع قوى البلقان من أن تُصبح شوكة في جنب الدولة العثمانية، لِذلك كانت سيادة العثمانيين على هذه الشُعُوب مُتزعزعة، تقوى حينًا وتضعُف أحيانًا، فكان على السُلطان أن يُوطِّد أقدام المُسلمين في البلاد المذكورة.[81] والواقع أنَّ اتساع رقعة الدولة العثمانية ونُمُوَّها أدَّى إلى أن تشعر بعض الدُول بِأنَّ الخطر العُثماني أصبح داهمًا، وفي مُقدِّمتها قيصريَّة الصرب ومملكة المجر وجُمهُوريَّة البُندُقيَّة، وكانت هذه الأخيرة صاحبة النُفُوذ الأقوى على سواحل البلقان، عسكريًّا واقتصاديًّا. ويبدو أنَّ الذي مكَّن السُلطان العُثماني من الهيمنة عليهم تباعُد مراكزهم، وعدم قُدرتهم على حشد جُيُوشهم في مكانٍ واحدٍ وتنسيق عمليَّاتهم العسكريَّة.[81] فالصرب كانت تقع بين مُمتلكات العثمانيين، ومملكة المجر القويَّة تحت زعامة يُوحنَّا هونياد الوصيّ على العرش، وكانت بعضُ أجزاءٍ منها تقع تحت السيطرة العثمانية وبعضُ أجزاءٍ أُخرى تحت سيطرة المجر. ونظرًا لِموقع هذه البلاد الجُغرافي، بِوصفها بوَّابة العُبُور إلى المجر، أصرَّ السُلطان على أن تكون لهُ وحده هذه السيادة على الصرب، يُضافُ إلى ذلك أنَّ سياسة برانكُڤيچ اتسمت بِالتذبذب، فكان يُظهر صداقة العثمانيين ويُبطن عداوتهم، ولم يتوانَ عن التعاون مع هونياد ضدَّ العثمانيين عندما دعاهُ هذا الأخير إلى ذلك، كما أنَّ الحاجات الماليَّة لِلدولة كانت في تزايُدٍ مُستمرٍّ ما دفع السُلطان الفاتح إلى الرغبة في استعادة إقليم نوابرده الغنيّ بِالمناجم، والواقع تحت سيطرة برانكُڤيچ، فمن أجل ذلك، ولِتفادي هذا الخطر، بادر السُلطان إلى غزو بلاد الصرب قبل أن تتخذها القُوَّات المُتحالفة مركزًا لِلهُجُوم على الأراضي العثمانية.[82]